コンピテンシー こんぴてんしー

近年、急速な技術革新やビジネス環境の変化に伴い、企業にとって「リスキリング」の重要性が高まっています。リスキリングとは、従業員の既存のスキルを更新し、新しい能力を身につけさせることで、変化する職場のニーズに適応させるだけでなく、新しい業務や職業にも対応できるようにする取り組みです。

本用語集では「コンピテンシー」に関連する概念を初心者にもわかりやすく解説していきます。

目次

「コンピテンシー」をひとことでいうと?

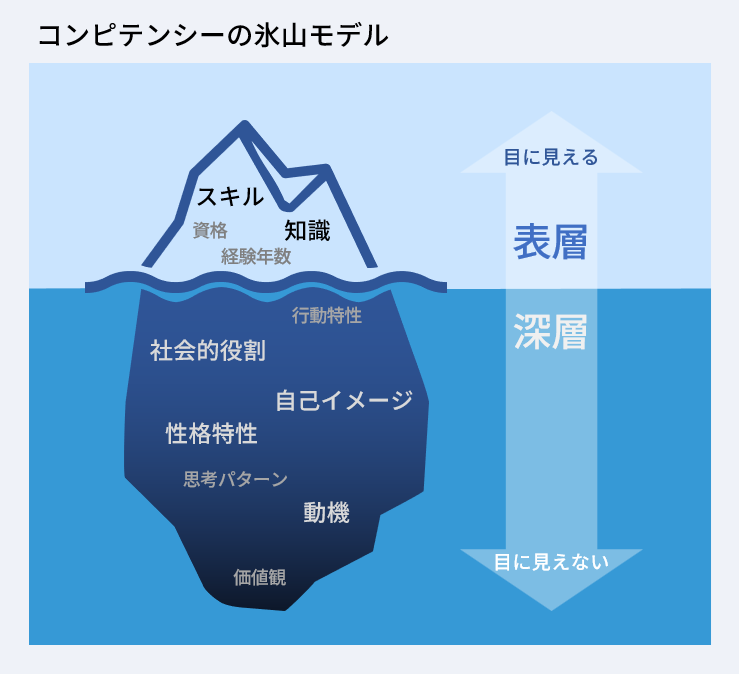

コンピテンシーとは、「高い業績を上げている従業員の行動特性」を指します。単なる知識やスキルだけでなく、個人の価値観や特性を含む包括的な能力のことです。

コンピテンシー の基本概念

従来の人事評価は、資格や経験年数といった「目に見える指標」を重視してきました。しかし、急速に変化するビジネス環境において、このような伝統的な評価基準だけでは不十分であることが明らかになってきました。コンピテンシーは氷山のようなもので、水面上に見えるスキルや知識は一部に過ぎません。実際の業績を生み出す本質的な要素は、水面下にある個人の価値観、思考パターン、行動特性といった「見えない部分」になります。同じ資格を持つ人材でも、問題解決へのアプローチやチームでの協働の仕方に違いがあり、これらが業績の差となって表れます。コンピテンシーは、この水面下の部分まで評価対象とすることで、より実践的で効果的な人材育成を実現します。

コンピテンシーの歴史的背景

コンピテンシーの概念は、1970年代にハーバード大学の心理学者デイヴィッド・C・マクレランド教授によって提唱されました。当時、採用時の高いスコアや学歴を持つ人材が、必ずしも職場で優れたパフォーマンスを発揮するとは限らないという問題が指摘されていました。この課題に取り組むため、マクレランド教授は米国国務省から革新的な研究プロジェクトを依頼されました。優秀な外交官の特性を詳細に分析する中で、彼らにはいくつかの共通する行動特性があることを発見しました。さらに、これらの特性は従来の試験では測定できないものの、実際の業務成果と強い相関関係があることが明らかになりました。

この発見がコンピテンシー研究の始まりとなり、その後、様々な職種や業界で同様の研究が行われ、人材評価の新しい基準として世界中に広まっていきました。日本では、1990年代後半から年功序列から成果主義への移行に伴い、公平で客観的な人事評価の手法としてコンピテンシーが導入され始めました。

コンピテンシーが注目されている背景

近年、以下のような要因からコンピテンシーへの関心が高まっています。

VUCA時代への対応

変化が激しく予測困難なVUCA時代【1】において、従来の固定的なスキルセット【2】だけでは不十分です。状況に応じて柔軟に対応できる適応力、新しい課題に対する解決能力、継続的な学習姿勢を持つ人材の育成が重要となっています。

人材の多様化

性別、年齢、国籍、職歴など、多様なバックグラウンドを持つ人材が増加する中、従来の画一的な評価基準では適切な評価が難しくなっています。コンピテンシーは、文化や経験に関係なく、実際の行動や成果に基づいて公平に評価できる基準として注目されています。

組織の一体感の醸成

部門や職種を超えて、組織全体で共有される行動指針としてコンピテンシーを活用することで、会社の価値観や目指す方向性を明確に示すことができます。これにより、社員一人一人が組織の目標達成に向けて、自身に求められる行動を理解し、実践することが可能になります。

コンピテンシーの具体的な活用方法

コンピテンシーは、組織と個人の成長を導く指針として、様々な場面で効果的に活用することができます。

採用面接

面接時に、候補者の過去の具体的な行動事例を引き出し、求められるコンピテンシーとの適合性を評価します。例えば、「困難な状況でチームをまとめた経験」を聞くことで、リーダーシップコンピテンシーを評価できます。

人材育成

社員一人一人の現状のコンピテンシーレベルを診断し、期待される水準とのギャップを特定します。そのギャップを埋めるための具体的な育成計画を立案します。例えば、プレゼンテーション能力が求められる社員には、社内外での発表機会を意図的に設定します。

評価・フィードバック

定期的な評価面談で、具体的な行動事例に基づいてフィードバックを行います。「このプロジェクトでは、データに基づく分析と明確な提案により、クライアントの課題解決に貢献した」といった具体例を示しながら評価を行います。

キャリア開発

社員が次のポジションで求められるコンピテンシーを理解し、計画的なキャリア開発を行えるようサポートします。例えば、管理職を目指す社員には、チームマネジメントの機会を段階的に与え、必要なコンピテンシーの開発を支援します。

組織開発

部門や組織全体で求められるコンピテンシーを明確にし、それに基づいて組織の強みと弱みを分析し、戦略的な組織開発計画の立案に活用します。例えば、デジタル変革に必要なコンピテンシーが不足している場合、重点的な育成プログラムを実施します。

コンピテンシー評価システムの構築

ハイパフォーマーへのヒアリング

コンピテンシーを導入するには、まず自社の成果を出している人(ハイパフォーマー)の行動を深く知ることが第一歩です。ポイントは、単なる結果だけでなく、「成果に至る行動や思考パターン」にも注目することです。たとえば営業職なら、「顧客の潜在ニーズを丁寧にヒアリングする」「商談前に相手企業の最新ニュースを必ず調べる」など、具体的な行動の共通点を探していきます。ヒアリング対象は、職種ごとや役割ごとに分けて行うと、より精度が高まります。

コンピテンシーモデルの作成

理想型モデル

自社にとって理想的な人物像を描くモデル。ハイパフォーマーが少ない場合にも有効ですが、理想を追いすぎて現実離れしないよう注意が必要です。

実在型モデル

実際に成果を上げている社員の行動をもとに作成するモデル。現場感覚に合っているため、導入しやすいメリットがあります。

ハイブリッド型モデル

実在型をベースに、理想型の要素も加えたモデル。現実性と理想をバランス良く取り入れたい場合におすすめです。

評価項目の設定

コンピテンシーを効果的に運用するには、自社の特徴や文化に合わせた評価項目の具体化が重要です。参考事例として、「コンピテンシー・ディクショナリー」Spencer & Spencer(Competenc at Work: Models for Superior Performance)があります。このモデルでは、コンピテンシーを次の6領域に分類しています。

| コンピテンシー領域 | 代表的な行動特性 |

| 達成・行動 |

達成思考、秩序・品質・正確性への関心、 |

| 援助・対人支援 | 顧客志向、対人理解 |

| インパクト・対人影響力 | インパクト、組織感覚、関係構築 |

| 管理領域 | 他者育成、指導、チームワークと協調 チームリーダーシップ |

| 知的領域 | 分析的思考、概念化志向、 技術的・専門的・管理的専門性 |

| 個人の効果性 | 自己管理、自信、柔軟性、組織コミットメント |

レベルの設定

設定した評価項目ごとにレベル分けをすることで、社員の成長段階が可視化でき、目標設定やフィードバックがしやすくなります。

レベル1:受動行動

指示を受けて業務を一部担当できるレベル

レベル2:通常行動

任された業務を問題なくこなせるレベル

レベル3:能動行動

主体的に業務を進め、積極的に工夫できるレベル

レベル4:創造行動

成果向上のために自ら新しい工夫を生み出せるレベル

レベル5:パラダイム転換行動

これまでにない発想で革新を起こせるレベル

コンピテンシーの導入ステップ

コンピテンシー評価システム構築を踏まえた上で、実際の組織への導入を成功させるためには、計画的かつ段階的なアプローチが重要です。ここでは、より実践的な導入プロセスについて説明します。

STEP 1:現状分析と目的設定

まず、組織の現状を把握し、コンピテンシー評価導入の目的を明確にします。期待される成果や課題を具体的に特定することが重要です。

STEP 2:コンピテンシーモデルの設計

組織の価値観や目標に基づいて、必要なコンピテンシーを特定し、体系化します。各職位や役割に応じた期待される行動を明確に定義します。

STEP 3:評価基準の策定

各コンピテンシーについて、具体的な評価指標と基準を設定します。観察可能な行動例を含め、評価者が一貫した判断を下せるようにします。

STEP 4:評価者研修の実施

評価者に対して、評価基準の理解と適切な評価方法について研修を行います。評価の公平性と一貫性を確保するため、実践的なトレーニングを提供します。

STEP 5:試行運用とフィードバック

一部の部署や職種で試験的に運用を開始し、課題や改善点を収集します。関係者からのフィードバックを基に、必要な調整を行います。

STEP 6:本格導入と定期的な見直し

全社的な導入を進め、定期的に効果測定と見直しを行います。組織の変化や新たなニーズに応じて、継続的に改善を図ります。

コンピテンシー運用を成功に導く重要ポイント

本来、コンピテンシーの導入目的は、単なる行動のチェックではなく、個人の成長を促進し、組織全体のパフォーマンスを高めることにあります。そのため、環境変化への柔軟な対応が欠かせません。ビジネス環境や事業戦略は常に変化しており、コンピテンシーの内容もまた、一定期間ごとに見直す必要があります。導入当初の基準を守り続けることに固執してしまうと、現場とのズレが生じ、形骸化を招くリスクが高まります。単なる行動特性のチェックではなく、状況に応じた適切な判断と行動を促進する仕組みとして活用することが重要です。

経営者・人事担当者のための「コンピテンシー」Q&A

Q1:採用面接ではどんな質問が効果的ですか?

A. 候補者の行動特性を効果的に評価するために、段階的なアプローチで質問を行います。

たとえば、「困難なプロジェクトでチームをまとめた経験」や「予期せぬ問題への対処方法」など、過去の具体的な経験を聞き出します。次に、「具体的な行動内容」や「その選択の理由」など、行動プロセスの詳細を確認します。最後に、「その経験からの学び」や「今後の活用方法」について質問することで、行動の背景にある価値観や成長性を評価します。

Q2:職種によってコンピテンシーモデルを変える必要はありますか?

A. 基本的な価値観や行動特性は全社で共通のものとして設定し、その土台の上に各職種特有の専門性や役割に応じた要素を追加していくハイブリッド型のモデルが理想的です。このアプローチにより、組織としての一貫性を保ちながら、各職種の特殊性にも対応することができます。

Q3: 評価者の主観的な判断で結果に差が出るのでは?

A.コンピテンシー評価は、行動特性や態度を評価する性質上、評価者の個人的な解釈が入りやすく主観的になりがちです。しかし、評価者への定期的な研修プログラムと、上司・同僚・部下からの多面評価の導入により、より客観的で公平な判断が可能になります。さらに、具体的な評価基準の事例を充実させ、評価者間で定期的な擦り合わせを実施することで、評価の一貫性と信頼性を高めることができます。このような包括的な仕組みづくりこそが、コンピテンシー評価を成功に導く不可欠な要素となります。

まとめ

コンピテンシーは、高い業績を上げている人材に共通して見られる「行動特性」を体系的に明らかにし、人材の育成・採用・評価のプロセス全体に一貫性を持たせるための効果的なツールとして機能します。これは単なる評価制度や人事システムの枠を超えて、組織が大切にする価値観や求める人材像を具体的な行動レベルで言語化し、組織全体で共有できる「共通言語」として活用されることで、真の価値を発揮します。この共通理解があってこそ、組織と個人の成長が同じ方向に向かって進み、長期的な成功を実現できるのです。

関連用語

【1】VUCA時代

Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取った言葉で、不確実で予測困難な時代を指す。

【2】スキルセット(Skill Set)

個人が持つ知識、能力、経験の総体。職務遂行に必要な複数のスキルの組み合わせを指す。