ブレンデッドラーニング ぶれんでっどらーにんぐ

近年、急速な技術革新やビジネス環境の変化に伴い、企業にとって「リスキリング」の重要性が高まっています。リスキリングとは、従業員の既存のスキルを更新し、新しい能力を身につけさせることで、変化する職場のニーズに適応させるだけでなく、新しい業務や職業にも対応できるようにする取り組みです。

本用語集では「ブレンデッドラーニング」に関連する概念を初心者にもわかりやすく解説していきます。

目次

「ブレンデッドラーニング」をひとことでいうと?

ブレンデッドラーニング(blended learning)とは、対面学習、オンライン学習、課題テストなど、複数の学習方法を組み合わせた手法です。各学習形態の長所を活かすことで、より効果的な学習環境を実現します。

ブレンデッドラーニングの基本概念

ブレンデッドラーニングの本質は、異なる学習アプローチを効果的に融合させることです。「ブレンド(混ぜる)」という言葉が示すように、これは単なる学習方法の組み合わせを超え、各要素を有機的に結びつけて相乗効果を生み出す教育手法です。それぞれの学習形態の特徴を深く理解し、学習目的に応じて最適な形で統合することが重要です。これにより、個々の学習形態の長所を活かしながら、短所を相互に補完し合う、より効果的な学習環境を実現することができます。ブレンデッドラーニングは単なる方法論を超えた包括的なアプローチです。これは、従来の講師主導型教育から、学習者一人一人のニーズや学習スタイルを重視する教育への根本的な転換を意味しています。

ブレンデッドラーニングの歴史

ブレンデッドラーニングは2000年代初頭から教育界で注目され始めました。当初は高等教育機関で実験的に導入され、従来の対面授業とオンライン学習を組み合わせる試みとして始まりました。特に「反転授業【1】」という形態が注目を集め、事前のオンライン学習と対面での議論を組み合わせる新しい教育方法として広がりました。

2010年代に入ると、デジタル技術の急速な発展により、より洗練されたオンライン学習プラットフォームやデジタル教材が登場しました。これにより、反転授業を含むブレンデッドラーニングの実践がより現実的なものとなりました。

特に2020年以降、新型コロナウイルスの世界的流行を契機として、教育機関や企業研修において急速に普及が進みました。パンデミックによる対面学習の制限は、オンラインと対面のハイブリッド型学習の必要性を浮き彫りにし、ブレンデッドラーニングの価値が広く認識されるようになりました。

このように、反転授業の概念を取り入れたブレンデッドラーニングは技術の進歩と社会状況の変化に応じて進化を続け、現代の教育・研修における標準的なアプローチの一つとして確立されています。

ブレンデッドラーニングが注目されている背景

テクノロジーの進化

デジタル技術は急速な進歩を遂げ、オンライン学習プラットフォームやツールの高度化が進んでいます。AIを活用した個別最適化や、VR【2】やAR【3】技術など、これまでにない効果的な学習環境が実現可能になってきました。こうした技術革新により、従来の対面学習とデジタル技術を組み合わせたブレンデッドラーニングの可能性が広がっています。

社会環境の変化

コロナ禍は教育のデジタル化を大きく加速させました。従来の対面学習だけでは対応できない状況が発生し、ハイブリッドな学習形態への移行が急務となりました。この変化は、場所や時間に縛られない新しい学習スタイルの確立につながりました。この経験を通じて、ブレンデッドラーニングの効果と必要性が広く認識されるようになりました。

学習ニーズの多様化

現代の学習者は、より柔軟で効果的な学習方法を求めています。従来のように対面学習かオンライン学習のどちらかに偏るのではなく、両方のメリットを最大限に活かした統合的な学習アプローチが必要とされています。キャリアレベルや学習目的に応じて、最適な学習方法を選択できる環境が重要視されています。これらの多様なニーズに応えるツールとして、ブレンデッドラーニングが大きな注目を集めています。

企業向けブレンデッドラーニングの構成要素

ブレンデッドラーニングの効果を最大限に引き出すためには、以下の要素を組み合わせることが効果的です。ビジネススキル向上、コンプライアンス遵守、リーダーシップ開発などの企業特有の課題に対応するため、これらの要素を適切に組み合わせることで、より実践的で効果的な学習環境を実現します。

eラーニング(知識習得)

オンライン教材を使って自分のペースで学習できる学習方法です。動画、スライド、テキストなど多様な形式で学べるため、個人の学習スタイルに合わせて柔軟に進められます。時間や場所の制約がないため、遠隔勤務の社員にとっても効率的な学習方法となります。

集合研修(相互学習)

受講者が集まる対面での学びあいの場で理解を深めます。講師との質疑応答やグループワークを通じて、即座に疑問を解消し、多角的な視点を得られます。オンラインでは得られない生きた学びと実践的なスキル向上の機会となります。

課題テスト(理解度確認)

学習内容の定着度を確認し、実践力を養います。レポート作成やテスト受験を通じて、知識を整理し理解を深めます。講師からの個別フィードバックにより、さらなる学びのモチベーションにつながります。

フィードバック(継続的改善)

定期的な振り返りと改善を行う支援体制です。上司による継続的なサポートと、必要に応じた学習方法の調整により、着実な成長を促します。フォローアップの機会を設けることで、学習効果の持続と長期的なスキル定着を実現します。

企業向けブレンデッドラーニングの効果的な活用方法

ブレンデッドラーニングで最大限の学習効果を引き出すためには、各学習要素の特性を十分に理解し、学習目的や対象者のニーズに応じて最適な組み合わせを選択することが重要です。以下では、具体的な活用例のパターンを紹介します。

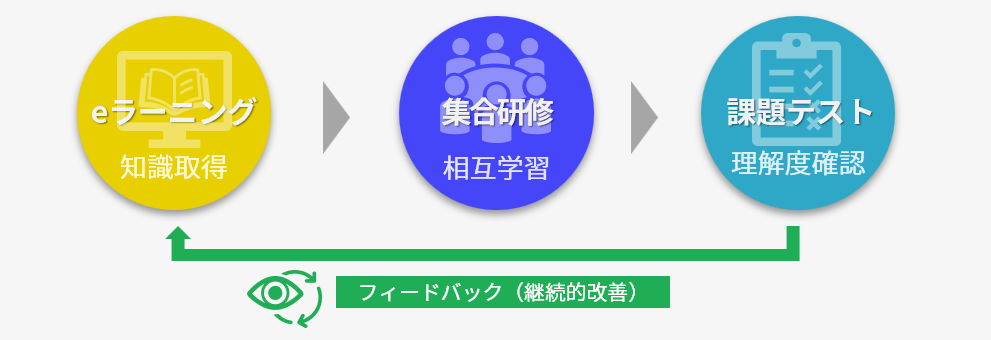

パターン1: eラーニング→ 集合研修 → 課題テスト

活用例)コンプライアンス研修

eラーニングで法令や社内規定の基本知識を習得し、集合研修でディスカッションを通じて具体的な事例検討を行います。その後、実際のケースに基づく課題テストで理解度と判断力を確認します。

活用例)技術研修・安全教育研修

まず eラーニングで技術や安全に関する基礎知識、手順、規則を学習します。次に集合研修で実機を使用した実践的なトレーニングと危険予知訓練を行います。最後に実務に即した課題テストで理解度を確認し、安全意識と技術スキルの定着を図ります。

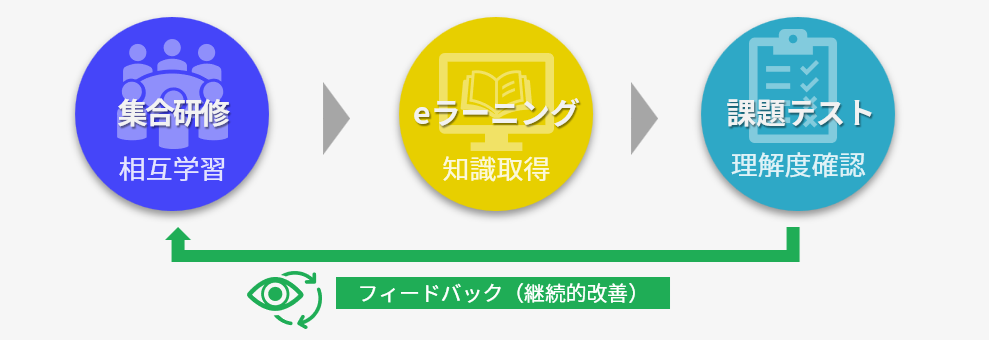

パターン2:集合研修 → eラーニング → 課題テスト

活用例)新人営業研修

最初の集合研修で基本的な営業マナーやコミュニケーションスキルを実践的に学び、その後 eラーニングで商品知識や業界知識を自己学習します。最後に実際の商談シナリオに基づく課題テストで総合的な実践力を評価します。

活用例)ビジネスマナー研修

集合研修でロールプレイを通じて基本的なビジネスマナーを体得し、 eラーニングで様々なビジネスシーンでの対応方法を学習します。最後に実際のシチュエーションに基づく課題テストで応用力を確認します。

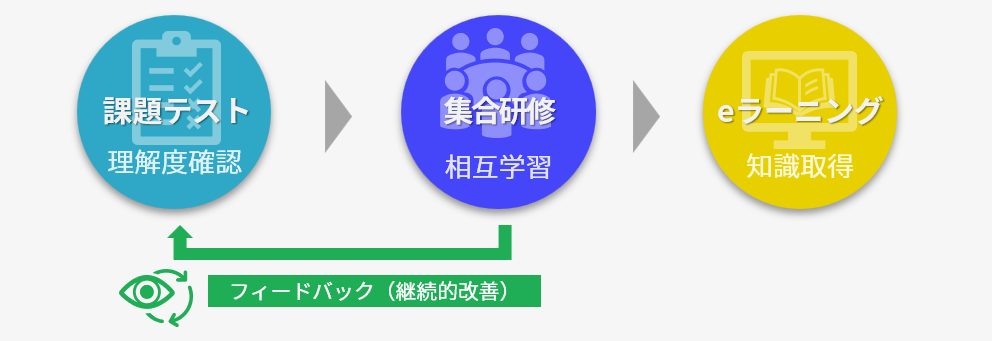

パターン3:課題テスト → 集合研修 → eラーニング

活用例)グローバル人材育成研修

ビジネス英語テストで社員の語学力を評価し、その結果に基づいて海外取引や異文化コミュニケーションに焦点を当てたグループワークを集合研修で実施します。その後、 eラーニングでビジネス用語や商談シーンに特化した語学学習を継続的に行います。

活用例)キャリアチェンジ支援研修

適性診断テストを実施して現在のスキルレベルと適性を評価し、その結果を基に集合研修でグループワークやロールプレイを通じた実践的なトレーニングを行います。その後、 eラーニングで個別に必要なスキルの継続学習を進め、定期的なオンライン評価で進捗を確認します。

ブレンデッドラーニングの課題と解決策

ブレンデッドラーニングでは、異なる学習形態を組み合わせることで効果的な学習体験を提供できる一方、実際の導入や運用にはさまざまな課題も伴います。よく見られる課題とその解決に向けた基本的なアプローチを紹介します。

課題1:教材作成の大幅な負担

ブレンデッドラーニングでは、さまざまな学習形態に対応した多様な教材が必要になるため、その整備にかかる人的リソースとコストの負担が大きくなります。

無料で使える汎用的な市販教材を利用したり、既存のドキュメントからeラーニングコンテンツを作成できるオーサリングツールを導入するなどして、ゼロからの教材作成を避けることがポイントとなります。できる範囲でスモールスタートし、段階的に教材を整備していくことで、負担を軽減できます。

課題2:学習進捗管理の分散化

対面学習と オンライン学習の進捗データが別々のシステムで管理されていると、全体像の把握が難しく、学習効果を正確に測定することができません。

このため、学習管理システム(LMS)【4】を選定する際には、学習進捗の一元管理という観点からも検討を行い、学習全体の管理体制を整えるべきです。必要に応じて人事システムとのデータ連携も図ることで、人材育成戦略においてより有効に機能するでしょう。

課題3:学習意欲と参加率の低下

eラーニングにおいて、一方的な動画視聴や教材閲覧がメインでは、学習意欲の持続が困難です。このため、コンテンツにクイズなどのインタラクティブな要素を取り入れるといった、集中力の維持を助ける工夫が必要です。また、学習意欲の維持・向上を支援するためには「学習」と個人のキャリアや業務目標とを明確に結び付け、学びの「意味」を実感できる設計とすることが求められます。さらに、定期的なフォローやピアサポート【5】体制を整えることで学習の習慣化を促進することも効果的です。

課題4:システムの複雑性による混乱

学習形態が変わるごとに異なるツールやプラットフォームへアクセスするような運用では、管理が煩雑になるだけでなく、学習者の混乱を招いてしまいます。

これを避けるためには、操作性の高い一元的な学習ポータルを採用し、学習の動線をシンプルに設計することで、学習者が迷わず使える直感的で利用しやすい環境を整備すべきでしょう。

これらの課題を、何か一つのツールや手法で一挙に解決しようとすることは容易ではありません。状況や学習目的、そしてリソースに応じて、複数のツールを活用・構成して、自社に最適なラーニング環境を整備していくことになるでしょう。例えばオーサリングツール(Articulate、iSpring、STORM Xeなど)と、LMS(KnowledgeDeliver、Moodleなど)、さらには LXPや人事系のマネジメントシステムなどを組み合わせた学習環境が一般的です。

なお、一元的なプラットフォームをお探しの場合には、弊社の統合型のラーニングソリューション「LOGOSWARE Xe」も選択肢の一つとしてご検討いただけます。LOGOSWARE Xeは、学習体験全体を最適化することを目的とした、統合的なアプローチで開発されており、教材の配信から進捗管理・フィードバック まで、主要な機能を 包括的に統合運用することが可能です。もちろん対面学習、 オンライン学習の進捗状況や課題テストの結果を一元的に把握できますので、ブレンデッドラーニングにも適しています。充実した教材作成ソフト群の提供により4種類(スライド型、テスト型、動画型、ブック型)の教材作成に対応できるほか、標準教材の無料提供などによって教材作成の負担を大幅に軽減します。キャリアプランに即した「社内ライセンス」発行機能や、人事システムとのAPI連携などで、社員の持続的な能力開発と成長を支援します。

参考リンク:ブレンデッド研修│LOGOSWARE Xe

経営者・人事担当者のための「ブレンデッドラーニング」Q&A

Q1:社内にリソースがないのに、ブレンデッドラーニングを運用できるか不安です。

A: スモールスタートで十分です。まずは「新入社員研修の一部をオンライン化」「コンプライアンス研修の事前学習だけをオンライン化」「特定の部署での試験的な導入」といった限定的な範囲からスタートすることをおすすめします。このように段階的にアプローチすることで、実施過程での気づきや改善点を確実に把握でき、組織に適したノウハウを着実に蓄積することができます。その結果として、より効果的な全社展開が可能となり、最終的には組織全体の学習効果の向上につながります。

Q2:教材作成を外注するとかなり費用がかかるのでは?

A: 一部の初期設計だけを外注し、あとは社内で内製するのが費用対効果の高いアプローチです。 ブレンデッドラーニングは「コンテンツを作って終わり」ではなく、運用の中で改善していく前提の設計が求められます。たとえば、初期のカリキュラム設計やテンプレートづくりだけプロに依頼し、その後はLOGOSWARE Xeなどを活用して社内で教材の内製化を進めることで、長期的にコストを抑えられます。特に一般教養的・汎用的な内容については、LOGOSWARE Xeを契約のお客さまが無料で利用できる「標準教材」を活用することで、さらなる経費節減につながります。

参考リンク:

教材コンテンツ作成ソフトSUITE|LOGOSWARE Xe

基本的学習コンテンツ「標準教材」とは|LOGOSWARE Xe

Q3:ブレンデッドラーニングの効果をどのように上司に説明すればよい?

A: 「業務への定着率」や「時間・コスト削減効果」など、具体的な数値やデータに基づいた説明が説得力を持ちます。特に、経営層は客観的な指標を重視する傾向があるため、定量的なデータを示すことが効果的でしょう。たとえば、従来の集合研修をeラーニングと集合研修のブレンドに再構成した際の具体的な時間・コスト削減率や、「学習内容の業務活用度」に関するアンケート結果なども、経営層への報告資料として効果的です。

まとめ

ブレンデッドラーニングは、デジタル時代における革新的かつ効果的な学習方法として、教育・研修の分野で着実に地位を確立しつつあります。従来の対面学習とオンライン学習の特長を最適に組み合わせることにより、学習効果の大幅な向上とコスト効率の実質的な改善を同時に実現することが可能になります。

組織への導入に際しては、学習システムの選定と人事システムとの効果的な連携が特に重要です。実証実験からの段階的な展開を進めることが、持続可能な成功への重要なカギとなります。

関連用語

【1】反転授業

従来の講義と宿題の役割を「反転」させる教育手法。学習者は事前に動画教材等で基礎知識を学び、教室では議論や問題解決などの実践的な活動に時間を使う。

【2】VR(仮想現実:Virtual Reality)

コンピュータで作られた3D空間をヘッドセットなどを通じて体験できる技術。教育やトレーニング、エンターテインメントなどで活用される。

【3】AR(拡張現実:Augmented Reality)

現実の環境にデジタル情報を重ね合わせて表示する技術。スマートフォンやスマートグラスを通じて、現実世界に仮想の情報を追加表示する。

【4】学習管理システム(LMS:Learning Management System)

従業員の教育・研修を効率的に管理・運営するためのシステム。eラーニングコンテンツの提供、学習進捗の追跡、成果の評価など、組織の学習活動を包括的に支援する。

【5】ピアサポート

学習環境や職場において、お互いの知識や経験を共有し、相互に成長を促進する取り組み。