アンラーニング あんらーにんぐ

近年、急速な技術革新やビジネス環境の変化に伴い、企業にとって「リスキリング」の重要性が高まっています。リスキリングとは、従業員の既存のスキルを更新し、新しい能力を身につけさせることで、変化する職場のニーズに適応させるだけでなく、新しい業務や職業にも対応できるようにする取り組みです。

本用語集では「アンラーニング」に関連する概念を初心者にもわかりやすく解説していきます。

目次

「アンラーニング」をひとことでいうと?

アンラーニングとは、「学習棄却」や「学びほぐし」とも呼ばれ、既存の知識や経験、思考パターンを一度手放し、新しい知識や考え方を受け入れる準備をする学習プロセスです。

アンラーニングの基本概念

アンラーニングは、既存の知識や経験を意識的に見直すプロセスです。具体的には、これまでの成功体験、業務手法、固定観念などを一度立ち止まって見直し、必要に応じて手放すことを意味します。たとえば、長年続けてきた会議の進め方や意思決定プロセスを見直し、より効率的な新しい方法を取り入れることなどが該当します。

このプロセスは単なる「忘却」ではなく、新しい知識や手法を受け入れるための積極的な準備段階として位置づけられます。既存の枠組みにとらわれず、新しい可能性を探るための重要なステップとなります。

アンラーニングが注目されている背景

アンラーニングが現代社会において特に重要視される背景には、以下のような多角的な要因が絡み合っています。

テクノロジーの急速な進化

AIやデジタル技術の目覚ましい発展により、従来の業務スキルや知識が予想以上のスピードで進化しています。特に、機械学習やクラウドコンピューティングなどの新技術の台頭により、既存の方法論や作業プロセスを根本から見直す必要性が高まっています。新しい技術やツールを効果的に活用するためには、従来の仕事の進め方を柔軟に再構築することが求められています。

予測困難な時代の幕開け

VUCA時代【1】である現代社会において、固定的な知識や経験だけでは状況への適切な対応が困難になっています。予測不可能な環境変化に柔軟に対応するためには、これまでの成功体験や既存の知識体系を積極的に見直し、状況に応じて新しい解決策を模索する姿勢が不可欠となっています。

働き方改革の推進

従来の職場慣行や仕事の進め方を抜本的に見直し、より効率的で創造的な働き方を実現するために、既存の習慣や考え方を解体する必要性が高まっています。特に、テレワークやフレックスタイム制の普及により、従来の対面中心のコミュニケーションや時間管理の概念を再構築することが求められています。また、ワークライフバランスの重視や多様な働き方の実現のためには、これまでの働き方に関する固定観念を積極的に見直す必要があります。

アンラーニングの必要性と重要性

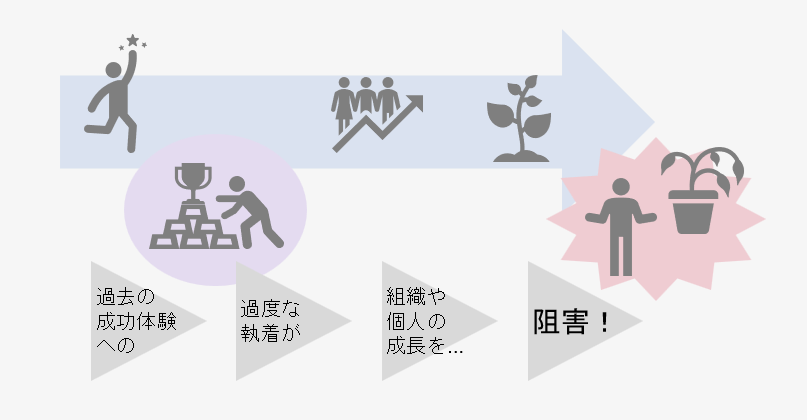

アンラーニングが必要とされる背景には、過去の成功体験への過度な執着が組織や個人の成長を阻害するという深刻な問題があります。たとえば、これまでの手法で成功を収めてきた管理職が新しい方法に抵抗を示したり、従来のビジネスモデルが機能している間は変革の必要性を感じにくくなったりすることで、結果的に組織全体の適応力が低下してしまいます。実際に、多くの企業が過去の成功モデルに固執することで市場の変化に対応できず、競争力を失っていった事例が存在します。

代表的な例として、1990年代のコダック社の事例が挙げられます。デジタルカメラ技術を最初に開発したにもかかわらず、従来のフィルムビジネスの成功体験から脱却できず、デジタル化の波に乗り遅れた結果、2012年に破産申請を行うことになりました。

参考リンク:コダック、結局破産申請|JETRO

さらに、近年では、百貨店が長年築き上げた高級志向のブランドイメージや接客サービスへの過信から、オンラインショッピングの台頭という市場変化に対応できず、業績が悪化する例も見られます。

これらの事例が示すように、過去の成功体験や既存の知識への執着は、大きなリスクをもたらします。

- 市場の変化を適切に認識できず、新しいビジネスチャンスを逃す

- 顧客ニーズの変化に対応できず、顧客離れを引き起こす

- 新技術の導入や新しいビジネスモデルへの転換が遅れる

- 若手の革新的なアイデアを受け入れにくくなり、組織の成長が妨げられる

このような状況を回避するためには、意識的かつ計画的なアンラーニングの実践が不可欠です。 過去の成功体験を適切に評価しつつ、新しい環境に適応するための柔軟な思考と行動が求められています。

アンラーニングの具体的なプロセスと実践のヒント

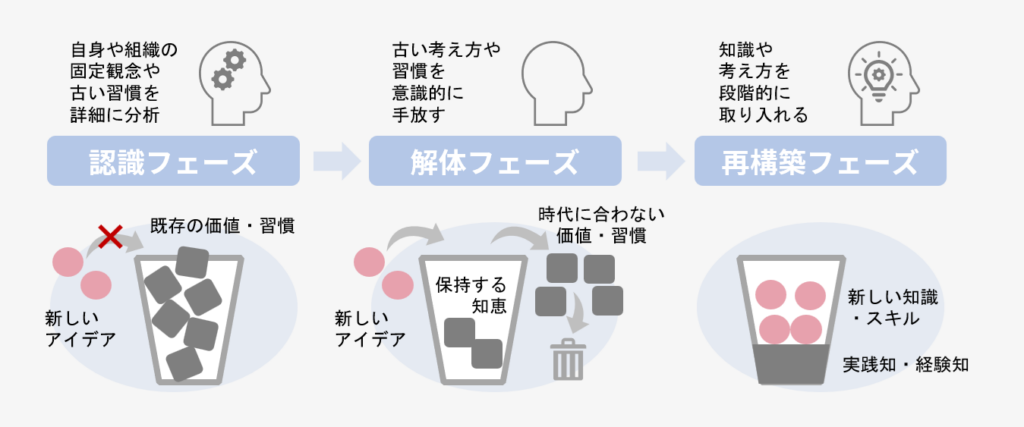

アンラーニングは以下の段階で進められます。

各段階で生じる心理的な抵抗に配慮しながら、着実に進めていくことが重要です。

認識フェーズ

自身や組織の中にある固定観念や古い習慣を詳細に分析します。この段階では抵抗感が生じやすいため、まずは小さな課題から始め、成功体験を積み重ねることをお勧めします。たとえば、週1回の短時間の振り返りから始めるなど、負担の少ない形から着手しましょう。

解体フェーズ

特定された古い考え方や習慣を意識的に手放します。この段階では特に不安や戸惑いが強まりやすいため、上司や同僚との定期的な対話を通じて互いに支え合う環境を作ることが大切です。また、すべてを一度に変える必要はなく、優先順位をつけて段階的に進めることで、心理的な負担を軽減できます。

再構築フェーズ

新しい知識や考え方を段階的に取り入れていきます。この段階では、完璧を求めすぎず、試行錯誤を許容する雰囲気づくりが重要です。小さな成功を共有し、チーム全体で前向きな変化を実感できるよう工夫しましょう。定期的な振り返りの機会を設け、新しい行動様式を根付かせていきます。

企業におけるアンラーニングの具体例

アンラーニングを実践するための具体的なアプローチについて、組織の現状に合わせて段階的に導入できる実用的な方法を以下に示します。

振り返りセッションの実施

定期的に自身の業務プロセスや意思決定の方法を見直し、時代遅れになっている考え方や手法を特定します。たとえば、月1回のチーム会議で「私たちの古い習慣」というテーマで議論を行ったり、四半期ごとに個人の業務手順を棚卸しするなど、具体的な機会を設けることが効果的です。

異なる視点の取り組み

若手社員や異業種の専門家との対話を通じて、自身の固定観念に気づき、新しい視点を得ます。特に、デジタルネイティブ【2】世代との意見交換や、異なる業界で成功を収めている企業へのベンチマーク調査【3】など、多様な視点との接点を意識的に作ることで、新しい気づきが得られやすくなります。

逆説的思考の実践

「もし今の常識が間違いだったら?」という視点で考えることで、既存の前提を積極的に疑います。たとえば、「もし会議が全て不要だったら?」「もし報告書が必要なかったら?」といった大胆な仮説を立て、現状の業務プロセスや慣習を根本から見直すエクササイズを定期的に行うことで、新しい可能性を探ることができます。

これらの実践法は、個人やチームの状況に応じて柔軟にカスタマイズすることが重要です。全ての方法を一度に導入するのではなく、自分たちの状況や目的に合わせて、段階的に取り入れていくことをお勧めします。

日本企業におけるアンラーニング実践のポイント

海外では、リーダー開発プログラムにアンラーニングの考えが組み込まれることが一般的になってきています。たとえば、Amazonでは「Day 1」の精神を掲げ、成功体験を維持するのではなく「常に初心であること」を企業文化として奨励しています。

参考リンク:Amazon の 1 日目の文化の要素|AWS Executive Insights

一方で日本企業では、「失敗を恐れやすい」「前例を重視する」「慎重な意思決定プロセスを好む」といった文化的特徴が、アンラーニングの定着を妨げている面も否めません。特に、長年築き上げてきた業務プロセスや組織構造に対する愛着が強く、変化を受け入れることへの心理的抵抗が大きい傾向にあります。だからこそ、急激な変革ではなく、段階的で丁寧なアプローチを採用することが効果的です。

小規模な実験から始める

全社的な変革ではなく、特定のチームや部門での試験的な取り組みから開始します。これにより、リスクを最小限に抑えながら、新しいアプローチの効果を検証することができます

対話の機会を増やす

定期的な振り返りセッションを通じて、チーム内での率直な意見交換を促進します。この過程で、従来の方法の課題や新しいアプローチの可能性について、建設的な議論を展開することができます

成功事例の共有

小さな成功体験を丁寧に記録し、可視化して組織全体に展開します。具体的な成功例を示すことで、変革に対する不安を軽減し、前向きな取り組みを促すことができます

このように、日本の組織文化に配慮しながら、段階的にアンラーニングを導入することで、より持続的な変革が可能になります。特に、集団の調和を重視する日本の文化的特性を活かしながら、チーム全体で新しい取り組みにチャレンジできる環境を整えることが重要です。

経営者・人事担当者のための「アンラーニング」Q&A

Q1:アンラーニングすることで生産性が落ちるのでは?

A: 一時的な生産性の低下は確かに起こり得ますが、これは新しい知識やスキルを習得する過程において自然に発生する現象であり、避けられないものです。この一時的な投資は、長期的な視点で見ると、組織の競争力強化や革新的なソリューションの創出など、非常に大きな見返りをもたらします。さらに、段階的かつ計画的な導入戦略を立て、十分なトレーニングやメンタリングなどの適切なサポート体制を整えることで、生産性低下の期間を最小限に抑え、その影響を効果的に管理することが可能です。

Q2: 具体的に何を手放せばよいかわからないのですが…

A. アンラーニングはすべてを否定するのではなく、「今の目的に合わないものを見直す」ことが中心です。これは、既存の業務プロセスや慣習を批判的に評価し、現代のビジネス環境に適合しているかを検討するプロセスです。たとえば、「承認フローが多すぎる」「長時間会議が習慣化している」など、非効率や思考停止に繋がる行動や前提を点検するところから始めましょう。特に重要なのは、これらの慣習が「なぜ」存在するのかを理解し、より効率的で現代的な方法に置き換えられる可能性を探ることです。

Q3:どのような研修がアンラーニングに効果的ですか?

A. ワークショップ型の学習、1on1対話セッション、そしてマインドセットの転換を促すような内省的なプログラムが特に効果的です。これらのプログラムでは、グループディスカッションやロールプレイング、ケーススタディなどの手法を組み合わせることで、より深い気づきと学びを促進します。特に「自分の思い込みに気づく」設計が重要です。業務との接続を意識した実践型プログラムが継続率・効果ともに高くなります。

まとめ

アンラーニングとは、これまで築き上げてきた考え方やビジネスの手法、組織の価値観を丁寧に見直し、新たな知識や経験を受け入れるための余地を生み出す「手放す力」です。その本質は、単なる否定や放棄ではなく、未来への準備として既存の枠組みを柔軟に再構築する能力にあります。

変化が日常化となった現代において、企業が持続的な成長を実現するためには、単に「学び続けること」だけでは不十分です。むしろ、状況に応じて「学び直せること」、つまり、これまでの成功体験や慣習を適切に見直し、新しい価値を創造できる力が不可欠となっています。

関連用語

【1】VUCA時代

Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取った言葉で、不確実で予測困難な時代を指す。

【2】デジタルネイティブ(Digital Native)

生まれた時からデジタル技術が身近にあり、それらを自然に使いこなせる世代を指す。

【3】ベンチマーク調査

他社や業界の優れた事例を分析し、自社の取り組みと比較評価する手法。