インストラクショナルデザイン いんすとらくしょなるでざいん

近年、急速な技術革新やビジネス環境の変化に伴い、企業にとって「リスキリング」の重要性が高まっています。リスキリングとは、従業員の既存のスキルを更新し、新しい能力を身につけさせることで、変化する職場のニーズに適応させるだけでなく、新しい業務や職業にも対応できるようにする取り組みです。

本用語集では「インストラクショナルデザイン」に関連する概念を初心者にもわかりやすく解説していきます。

目次

「インストラクショナルデザイン」をひとことでいうと?

インストラクショナルデザインとは、効果的な学習体験をデザインするための体系的なアプローチのことです。

インストラクショナルデザインの基本概念

インストラクショナルデザイン(ID:Instructional Design)は、日本語では「教育設計学」と訳され、学習者が確実に知識やスキルを習得できるよう、効果的な学習体験を科学的にデザインするための体系的なアプローチです。学習目標の達成に向けて、学習者の特性や前提知識を考慮しながら、効率的かつ効果的な教育プログラムを設計・開発する手法です。この手法では、教育内容の構造化、適切な教材の選択、効果的な学習活動の設計、学習成果の評価方法まで、包括的に扱います。

インストラクショナルデザインの歴史

インストラクショナルデザインは1940年代、第二次世界大戦中の米軍の軍事訓練から始まりました。短期間で大量の兵士を効率的に訓練する必要性から、体系的な教育方法が研究されました。1960年代に入ると教育工学の分野で本格的な理論研究が進み、科学的な基盤が確立されました。1970年代以降は、その実践的な価値が広く認識され、企業の社員研修プログラムや高等教育機関のカリキュラム設計など、教育の様々な場面で積極的に活用されるようになりました。

日本においては、1990年代後半のeラーニングの台頭とともに本格化しました。オンライン学習環境における効果的な教育設計の必要性が認識され、2000年代以降は、企業における人材育成戦略の重要な要素として定着しました。特に、デジタル時代における継続的な学習とリスキリング【1】の文脈で、その重要性は一層高まっています。

インストラクショナルデザインが注目されている背景

インストラクショナルデザインが注目を集める背景には、以下のような要因があります。

DX推進の加速

企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)【2】推進が加速するなか、従業員のリスキリングやアップスキリング【3】が急務になっています。既存の知識や経験に頼らない新しいスキルセットを身につけるには、戦略的かつ再現性の高い教育設計が必要になっています。

eラーニングの普及

リモートワークやeラーニングの普及に伴い、オンラインでの効果的な学習体験の設計が不可欠になっています。学習者が自律的に学習するためには、明確な学習目標の設定、学習意欲を高める教材の設計、学習の進捗状況を適切に把握し、継続的なフィードバックとサポートシステムの構築が求められています。

人的資本経営【4】の高まり

人材は企業の成長を支える重要な資産として注目されており、その育成と活用が企業の将来を左右するようになってきました。こうした背景から、インストラクショナルデザインを活用した体系的な人材育成の取り組みが、多くの企業で重要な経営課題として位置づけられています。

インストラクショナルデザインの3つの柱

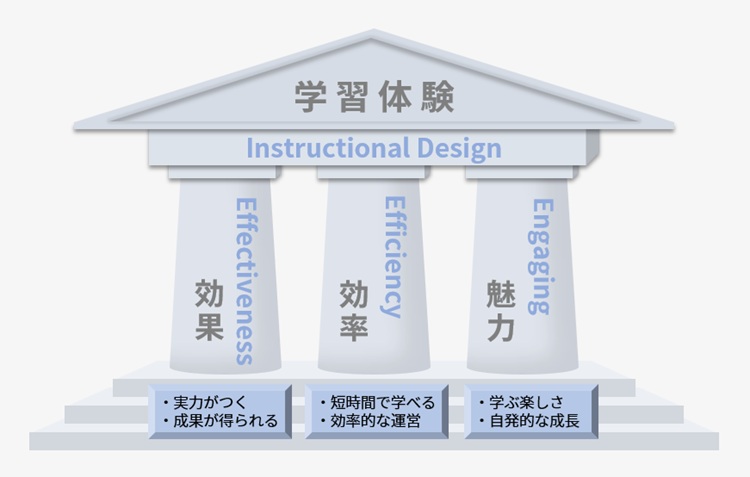

教育工学者で日本のインストラクショナルデザインの第一人者である鈴木克明氏は、

「インストラクショナルデザインとは、研修の効果・効率・魅力を高めるためのシステム的なアプローチの方法論であり、研修が受講者と所属組織のニーズを満たすことを目指すものである」と述べています。

参考リンク: インストラクショナルデザイン〜学びの「効果・効率・魅力」の向上を目指した技法(PDF)

インストラクショナルデザインは、以下の3つの要素を高めることで、受講者と組織のニーズに応える効果的な学習体験を作り出すアプローチです。

効果(Effectiveness)

効果とは、学習目標の達成度を示す指標です。

学習者が必要な知識やスキルを適切に習得できているかを評価します。

効率(Efficiency)

効率とは、限られたリソースで最大の学習効果を得ることです。

時間、予算、人材を戦略的に活用し、投資対効果を最大化します。

魅力(Engaging)

魅力とは、学習意欲を高め、自発的な学習参加を促す要素です。

持続的な興味関心を維持し、効果的な知識定着を実現します。

これら3つの要素は相互に関連し合い、バランスの取れた学習体験を創出するための重要な指標となります。効果的な学習設計では、これらの要素を総合的に考慮しながら、最適な学習環境を構築していく必要があります。

代表的なインストラクショナルデザインモデル

インストラクショナルデザインには様々なモデルが存在しています。ここでは代表的なモデルをご紹介します。

◆ 教育プログラムの全体設計・運用を支えるモデル

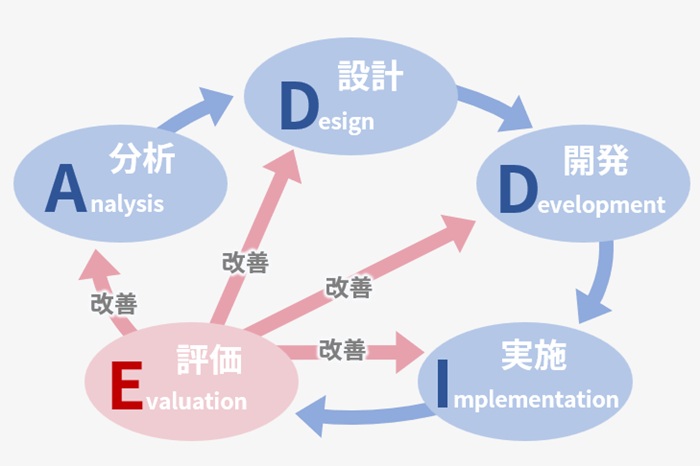

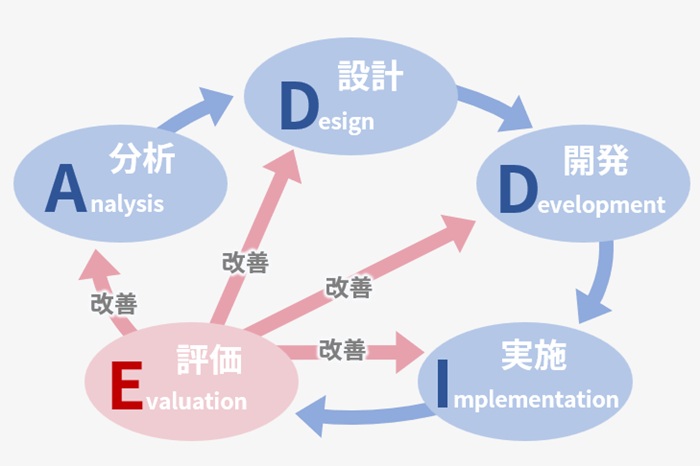

ADDIEモデル

最も基本的で広く使用されているモデルです。Analysis(分析)、Design(設計)、Development(開発)、Implementation(実施)、Evaluation(評価)の5段階で構成されています。

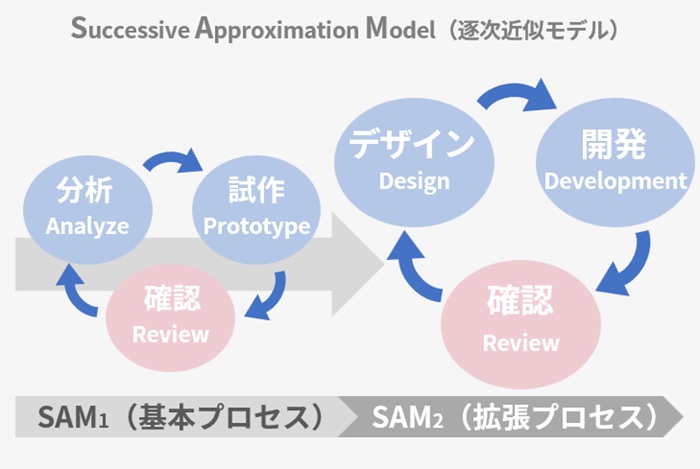

SAMモデル

SAMは、Successive Approximation Modelの略で、「逐次近似モデル」と訳され、より迅速かつ柔軟な開発を実現する反復型モデルです。このアプローチでは、小規模な開発サイクルを継続的に繰り返しながら、フィードバックや学習者の反応を基に、段階的な改善を重ねていきます。特徴的なのは、従来の直線的な開発プロセスとは異なり、素早い試作と検証を通じて、より効果的な学習体験を創出できる点です。これは、ソフトウェア開発分野で広く採用されているアジャイル開発【5】の理念と手法を、教育設計の文脈に効果的に応用したものといえます。

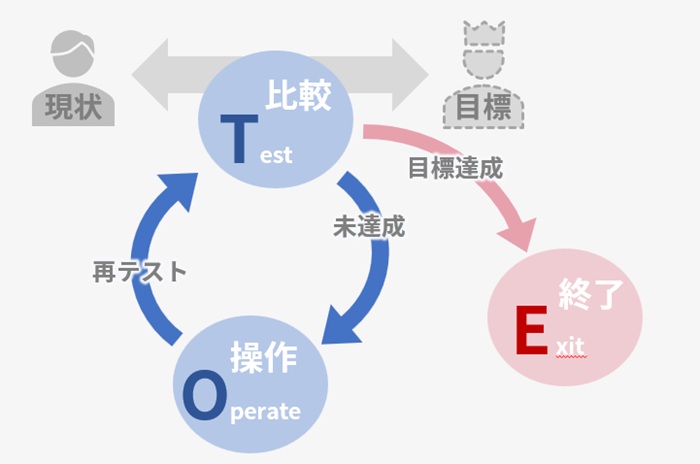

TOTEモデル

目標達成のための反復的な問題解決プロセスを示すモデルです。目標と現状を比較(Test)し、必要な操作を行い(Operate)、再度テストして、目標達成を確認できれば終了(Exit)します。達成されていなければ必要な操作を繰り返すという循環的なアプローチを取ります。このプロセスは、継続的な改善と最適化を可能にし、効果的な学習成果の達成を支援します。

◆ 学習体験の質を高めるためのモデル・原則

ARCSモデル

学習意欲を高めるための4つの重要な要素に着目し、効果的な学習体験を設計するためのモデルです。このモデルは、学習者の動機付けを体系的に分析し、持続的な学習意欲を引き出すための具体的な戦略を提供します。

- 注意(Attention):学習者の興味を引き、維持する

- 関連性(Relevance):学習内容と学習者の needs/wants を結びつける

- 自信(Confidence):成功への期待感を持たせる

- 満足感(Satisfaction):学習の成果に対する充実感を得られるようにする

ガニェの9教授事象

教育心理学者のロバート・M・ガニエ教授が提唱した、効果的な学習のために必要な9つの教授活動を体系化したモデルです。このモデルは、認知心理学の研究成果に基づいており、学習過程を段階的に支援する具体的な指針として広く活用されています。

- 学習者の注意を喚起する

- 学習目標を知らせる

- 前提条件を思い出させる

- 新しい事項を提示する

- 学習の指針を与える

- 練習の機会を作る

- フィードバックを与える

- 学習の成果を評価する

- 保持と転移を高める

メリルの第一原理

教育工学の研究者、デビッド・メリルの「第一原理」は、効果的な教育を実現するための5つの基本原則を示したモデルです。

- 問題中心:現実世界の問題解決に焦点を当てる

- 活性化:既存の知識・経験を活用する

- 例示:新しい知識を具体例で示す

- 応用:新しい知識を実践で使用する

- 統合:新しい知識を実世界で活用する

企業の人材育成のための実践的アプローチ

数あるインストラクショナルデザインのモデルの中でも、ADDIEモデルは最も体系的な人材育成プログラムを設計・実施するためのアプローチとして、企業の人材育成において広く活用されています。

ADDIEモデルとは

ADDIEモデルは、Analysis(分析)、Design(設計)、Development(開発)、Implementation(実施)、Evaluation(評価)の5つのステップで構成されています。

分析(Analysis)

分析段階は、ADDIEモデルの中で最も重要なステップの一つとされています。

この段階では、効果的な研修プログラムを設計するために必要な情報を収集し、分析を行います。まず、研修ニーズが戦略的なものか方策的なものかを見極め、研修が必要となっている根本的な原因を特定します。また、研修によって期待される最終的な成果を明確にし、組織の学習体制やトレーニング環境の現状を把握します。これらの分析に必要な情報を適切な方法で収集することで、効果的な研修プログラムの基盤を作ることができます。

設計(Design)

分析結果に基づき、具体的な学習目標を設定し、研修プログラムの設計を行います。

この段階では、具体的で測定可能な学習目標を設定し、学習者の特性や前提知識を考慮しながら、適切な研修手法(講義型、指導演習型、ワークショップ型など)を選択します。また、効果的な学習を実現するために、段階的な学習プロセスを設計することが重要です。

開発(Development)

設計に基づいて、実際の研修教材や学習コンテンツを開発します。

この段階では、受講対象者の人数や地理的な条件、利用可能な予算を考慮しながら、最適な研修メディア(対面、オンライン、ブレンド型など)を選択し、視覚的要素や実践的演習を効果的に組み込んでいきます。

実施(Implementation)

開発した研修プログラムを実施する段階では、学習環境を適切に整備し、効果的なファシリテーションを提供することが重要です。また、学習者の理解度や進捗を継続的にモニタリングしながら、個々の学習者に必要なサポートを適宜提供していきます。この過程で得られたフィードバックを基に、プログラムの調整や改善を行うことで、より効果的な学習体験を実現することができます。

評価(Evaluation)

カークパトリックの4段階評価モデルを用いて研修効果を測定します。このモデルでは、研修目標に基づき、参加者の反応、知識・スキルの習得度、行動変容、組織への貢献度を段階的に評価し、プログラムの改善に活用します。

カークパトリックの4段階評価モデル

| 評価項目 | データ収集ツール | |

| 1:反応 Reaction |

参加者は |

受講者アンケート |

| 2:学習 Learning | どのように知識とスキルが 身についたか? |

事後テスト |

| 3:行動 Behavior | どのように知識とスキルを 仕事に活かしたか? |

フォーローアップ調査 |

| 4:結果 Result | 組織の目標に どのような効果をもたらしたか? |

効果測定チェックリスト |

参考リンク:e-Learning 実践のためのインストラクショナル・デザイン

効果的なインストラクショナルデザインの実践

インストラクショナルデザインを実践的に活用するためには、設計だけでなく、それを実現・運用するための環境やツールの整備も欠かせません。特にeラーニングの活用が広がる現在においては、プラットフォームの選定が成果を左右する重要な要素となります。

eラーニングの活用には、時間や場所にとらわれずに学べる柔軟性、大人数への同時展開、教育内容の均質化、そして進捗や効果の可視化といった利点があります。しかし、それらを最大限に活かすためには、学習設計から実施、評価までを一貫して支援できる仕組みが求められます。

効果的なeラーニング運用に求められる4つの要素

▮学習設計支援

ニーズ分析や目標設定といった上流工程を支える機能があれば、インストラクショナルデザインの考え方を具体的に落とし込むことができます。

▮コンテンツ開発機能

動画、スライド、クイズなど、多様な形式の教材を効率よく制作・更新できることが重要です。

▮学習管理システム(LMS)【6】

学習者ごとの進捗管理や履歴確認、必要なサポート提供を実現するための中核機能です。

▮分析・評価ツール

学習の成果や行動変容をデータとして測定・改善する仕組みがあれば、人的資本経営にも貢献します。

これらの機能をそれぞれ別のツールで対応することも可能ですが、複数システムの併用は管理負担やコスト増加を招く可能性があります。そのため、一体型で運用できるタレントマネジメントシステムやeラーニングプラットフォームが注目されています。

たとえば、LOGOSWARE Xeは、こうした要素を統合的に備えたeラーニングプラットフォームとして、企業の学習管理をサポートします。タレントマネジメントとシステム連携することにより、キャリアプランに沿った研修設計から多様なコンテンツ制作、進捗管理、評価分析まで、ひとつの環境で完結できる構成により、インストラクショナルデザインの原則に基づいた学習設計と運用の実現を支援します。

参考リンク:リスキリング時代に適応した企業内大学を実現|LOGOSWARE Xe

経営者・人事担当者のための

「インストラクショナルデザイン」Q&A

Q1:リスキリングとの違いは何ですか?

A. リスキリングは「どんな知識やスキルを新たに身につけるか」といった学習内容に焦点を当てるのに対し、インストラクショナルデザインは「その内容をどう設計・提供すれば効果的に学べるか」という学習プロセスの設計に重きを置きます。つまり、リスキリングが “学ぶべきこと” だとすれば、インストラクショナルデザインは “学び方のデザイン” です。このため両者は対立するものではなく、リスキリングの効果を最大化するためにインストラクショナルデザインを活用するという補完的な関係にあります。

Q2:会社には研修担当が1人しかいないのですが…

A. むしろ限られた人員体制だからこそ、インストラクショナルデザインは非常に効果的です。インストラクショナルデザインの最大の利点は「設計の再利用性」と「仕組み化」です。一度きちんと設計された研修は、他部署・別拠点・次年度などにも横展開でき、都度ゼロから作り直す必要がありません。また、ADDIEモデルなどを活用すれば、研修設計が属人的にならず、資料作成や評価もテンプレート化できます。さらに、現場ヒアリングや評価データの蓄積によって、改善と更新も効率的に行えるようになります。

Q3: 現場から「また研修?実務で忙しいのに」と反発されそうです

A. 重要なのは、インストラクショナルデザインの分析段階で現場の声を丁寧に聞くことです。形式的なアンケートやトップダウンで進めるのではなく、現場のマネージャーや担当者との対話型ヒアリングを行います。「実務上の課題や困りごと」を現場と対話しながら洗い出し、その課題を解決する手段として研修を設計すれば、参加意欲の向上につながります。さらに、教材に現場事例を取り入れたり、現場リーダーを巻き込むことで「自分ごと化」が進みます。また、研修で得た知識やスキルが実務にどう活かせるのか、具体的なイメージを示すことで、より前向きな参加を促すことができます。

まとめ

インストラクショナルデザインは、教育・研修プログラムの効果を最大限に引き出すための科学的な設計手法です。この手法は、企業の人材育成を単なる「感覚」や「経験」に頼るのではなく、明確な「戦略」として体系的に捉えるための重要な基盤となります。特にデジタルトランスフォーメーション時代において、インストラクショナルデザインは学習プログラムの設計から実施、そして効果測定に至るまでの各段階において、具体的かつ実践的な指針を提供します。今後、AIなどの新技術との統合により、インストラクショナルデザインはさらに進化し、より個別化された学習体験が期待されるでしょう。

関連用語

【1】リスキリング(Reskilling)

従業員に新しいスキル、能力を習得させることで、職場の変化や新たな業務にも対応できるようにする取り組み。

【2】DX(デジタルトランスフォーメーション)

デジタル技術を活用して、ビジネスモデルや組織文化を根本的に変革し、顧客価値や競争力を高めるプロセス。単なるIT化ではなく、デジタル技術を核とした経営戦略の変革を意味する。

【3】アップスキリング(Upskilling)

現在の職務や役割でより高度な能力を身につけるため、既存のスキルを向上させたり、新しいスキルを習得したりすること。

【4】人的資本経営(リスキリング用語集①)

従業員を単なるコストではなく、企業の成長と価値創造の源泉となる重要な資産として捉え、戦略的に活用する経営手法。

【5】アジャイル開発 (Agile Development)

計画から実装までを細かく分け、迅速にプロトタイプを作成・改良しながら進めるソフトウェア開発手法。

【6】学習管理システム(LMS:Learning Management System)

従業員の教育・研修を効率的に管理・運営するためのシステム。eラーニングコンテンツの提供、学習進捗の追跡、成果の評価など、組織の学習活動を包括的に支援する。