社内ライセンス制度 しゃないらいせんすせいど

近年、急速な技術革新やビジネス環境の変化に伴い、企業にとって「リスキリング」の重要性が高まっています。リスキリングとは、従業員の既存のスキルを更新し、新しい能力を身につけさせることで、変化する職場のニーズに適応させるだけでなく、新しい業務や職業にも対応できるようにする取り組みです。

本用語集では「社内ライセンス制度」に関連する概念を初心者にもわかりやすく解説していきます。

目次

「社内ライセンス制度」をひとことでいうと?

社内ライセンス制度とは、企業内で特定のスキルや知識を持つ従業員を認定し、その能力を可視化・評価する仕組みです。

社内ライセンス制度の基本概念

企業内で、従業員を対象に独自に運用している検定制度は、「社内資格制度」「社内認定資格制度」「社内認定資格制度」などとも呼ばれておりますが、本稿ではこれらの制度を総称して「社内ライセンス制度」と呼びます。社内ライセンス制度は従業員が特定の業務に必要な知識やスキルを習得したことを企業内で公式に認定するシステムです。外部の資格とは異なり、その企業特有の業務やノウハウに特化した内容となっています。

社内ライセンス制度の主な特徴は、各企業が自社の事業内容や求められるスキルに合わせて独自に認定基準を設定できることです。多くの場合、段階的なレベル分けがされており、従業員の成長に合わせたキャリアパスを提示できる構成となっています。この制度は従業員のスキルアップを促進し、人材の適材適所の配置や育成を戦略的に行うため、多くの企業で導入されています。

社内ライセンス制度が注目されている背景

社内ライセンス制度が現在注目されている背景には、以下のような社会的要因があります。

リスキリング【1】の高まり

デジタルトランスフォーメーション(DX)【2】の急速な進展により、従来の業務スキルが時代遅れとなるリスクが増大しています。経済産業省の調査では、今後多くのIT人材が必要になると予測されており、企業内のリスキリングは早急に取り組むべき重要課題です。社内ライセンス制度は、このようなリスキリングを組織的・体系的に実施するための仕組みとして高い関心を集めています。

日本型雇用制度の変化

日本型雇用システムの変化に伴い、終身雇用や年功序列といった従来の枠組みが徐々に変容し、従業員自身がキャリアを主体的に構築する必要性が高まっています。社内ライセンス制度は、従業員に明確なスキル習得の道筋と具体的な目標を提示することで、自律的なキャリア形成を支援する重要な役割を果たしています。従業員は制度を通じて自身の強みや成長領域を客観的に把握でき、計画的かつ戦略的にスキルアップを図ることができるようになります。

働き方改革と人材の多様化

多様な働き方や異なる背景を持つ人材が増加する現代では、一律の評価方法ではなく、個人の実際のスキルや能力に基づいた最適な人材配置が重要となっています。社内ライセンス制度は、従業員一人ひとりの実力を客観的に示す仕組みとして効果的です。今後変化し続けるビジネス環境に対応していくためには、企業内での継続的かつ体系的な人材育成の仕組みが必須となっています。

社内ライセンス制度の必要性と効果

多くの企業では、社内研修を受けた従業員の学習意欲が時間の経過とともに低下し、習得したはずのスキルが実際の業務場面で効果的に活用されていないケースが少なくありません。

特に、研修内容と実際の業務との関連性が明確でないと、従業員は「なぜこれを学ぶ必要があるのか」という疑問を抱き、学習への取り組み姿勢が消極的になりがちです。形式的な研修プログラムを単に実施するだけでは、真の意味での人材育成は達成できず、企業の競争力向上や組織の活性化にはつながらないという厳しい現実が存在しています。

こうした背景から、社内ライセンス制度は、従業員の内発的モチベーションと企業の戦略的目標を結びつける重要な架け橋となります。

従業員にとってのメリット

従業員にとっては、明確なスキル習得の道筋とキャリアの展望が示されることで、自己成長への意欲が高まります。さらに、習得したスキルが公式に認められ、評価や処遇に具体的に反映されることで、日々の学習への取り組みが単なる「やらされ感」ではなく、自らのキャリア構築のための自律的な成長活動へと質的に変化します。社内ライセンス制度は従業員の内発的モチベーションを刺激し、持続的な学びの文化を醸成する効果があります。

企業側のメリット

企業にとっては、経営戦略と人材育成を直結させる仕組みとして機能します。どのようなスキルセットを持つ人材が何人必要かを可視化し、計画的な人材育成投資を行うことが可能になります。また、組織全体の生産性向上と従業員の適材適所の実現という両面のメリットが得られます。さらに、全社的なスキルマップ【3】の作成によって人材の強みと弱みを把握し、戦略的な人事異動や組織再編の基礎データとしても活用できるという効果が期待できます。

厚生労働省「社内検定認定制度」との関連性

社内ライセンス制度は各企業が自社の状況に応じて柔軟に設計・運用できるため、業務特性に合わせたスキル評価や人材育成が可能です。これにより、企業独自の競争力強化や組織活性化、従業員のモチベーション向上などのメリットが得られます。

厚生労働省の「社内検定認定制度」は、国が定める客観的かつ厳格な基準に基づいて審査・認定されるもので、検定内容の妥当性、評価方法の公平性、実施体制の安定性など複数の観点から精査されます。この認定を受けることで「厚生労働大臣認定」という公的な信頼性が付与され、社内外に対する客観的な評価指標として機能します。

社内ライセンス制度を策定する際は、まずは自社独自の制度を立ち上げ、その制度が安定し、社内で成果が見え始めてから、選抜的に厚生労働省の社内検定認定制度への移行・申請を検討するとよいでしょう。また、すべての職種を厚労省の枠組みに合わせる必要はなく、「中核となる職種だけを認定制度にし、それ以外は社内ライセンス制度で運用する」といったハイブリッド型の活用も可能です。

参考リンク:社内検定認定制度|厚生労働省

社内ライセンス制度の具体的な導入ステップ

社内ライセンス制度を導入する際には、以下のようなステップを踏むことが一般的です。企業の状況や規模に応じて柔軟に調整することが大切です。

◆ 計画・分析フェーズ

STEP1: 目的と範囲の明確化

社内ライセンス制度を導入する目的(スキルの可視化、人材育成の促進、適材適所の配置など)を明確にします。また、どの部門・職種を対象とするか、どのようなスキル領域をカバーするかなど、制度の範囲を決定します。

STEP2: 現状分析とニーズ調査

現在の社内のスキルレベルや人材育成上の課題を分析します。部門責任者や現場の従業員へのインタビューやアンケート調査を通じて、実際のニーズを把握することが重要です。

◆ 設計・開発フェーズ

STEP3: ライセンス体系の設計

調査結果をもとに、具体的なライセンス体系を設計します。職種別・レベル別の構成、各ライセンスの定義、取得要件、評価基準などを明確化します。

STEP4: 評価・認定方法の確立

各ライセンスの認定方法(筆記試験、実技テスト、面接、業務成果の評価など)を確立します。評価の客観性と公平性を担保するための仕組み(評価者の選定、評価基準の標準化など)も重要です。

STEP5: 教育・学習支援体制の整備

ライセンス取得に向けた教育プログラムやサポート体制を整備します。集合研修、eラーニング、OJT【4】、自己学習教材の提供など、多様な学習機会を設けることが効果的です。外部研修や資格との連携も検討しましょう。

STEP6: インセンティブ設計

ライセンス取得者へのインセンティブ(給与・賞与への反映、昇進要件との連動、特別手当など)を設計します。金銭的報酬だけでなく、新たな業務機会の提供やキャリアパスとの連携など、多角的な動機付けを検討することが望ましいです。

◆ 導入・展開フェーズ

STEP7: 試験導入と効果検証

本格導入前に、特定の部門や職種を対象とした試験導入を行います。実施結果を詳細に分析し、課題や改善点を洗い出します。参加者からのフィードバックを積極的に収集し、制度の調整に活かしましょう。

STEP8: 全社展開と周知

試験導入実施での学びを反映した上で、全社展開を行います。制度の意義や内容、取得方法などを従業員に広く周知するためのコミュニケーション計画を立案し、説明会や社内ポータルなどを活用して情報を発信します。

STEP9: 運用体制の確立

制度を継続的に運用するための運営委員会や事務局体制を確立します。試験の実施スケジュール、認定プロセス、データ管理方法などの運用ルールを明確化し、担当者の役割と責任を定義します。

◆ 継続的改善フェーズ

STEP10: 定期的な見直しと改善

制度の効果を定期的に検証し、必要に応じて改善を行います。技術の進化や事業環境の変化に応じて、ライセンス内容や要件を更新することも重要です。従業員のフィードバックを継続的に収集し、制度の質を高めていきましょう。

社内ライセンス制度の企業導入事例

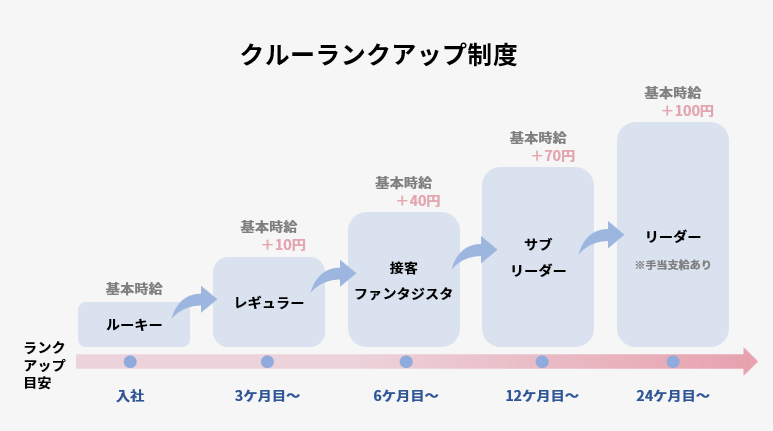

働きがいのある職場づくり〜ローソンアーバンワークス

ローソンアーバンワークスでは、自社独自の制度「クルーランクアップ制度」を導入し、明確な昇給基準を設けています。ランクアップシートを活用することで、昇進・昇給の条件を可視化し、スタッフの成長目標を明確にしています。また、クルー表彰制度や定期的なリーダークルー・ファンタジスタMTの開催には毎年100名以上が参加し、優秀事例の共有とモチベーション向上を図っています。この制度によりクルーから社員への登用も進み、2024年6月現在で40名が社員に登用されるなど、キャリアパスの構築にも貢献しています。さらに、入社後のキャリアアップフローを体系化し、店長から上級店長、スーパーバイザー、チーフスーパーバイザーへと段階的に成長できる仕組みを整備しています。

参考リンク:ローソンアーバンワークス人財育成||LAWSON URBAN WORKS

社内ライセンス制度の価値を最大化するために

社内ライセンス制度は単に資格を認定するだけのものではなく、企業の人材育成戦略において重要な役割を果たしています。この制度の価値を十分に引き出すには、学習の管理から評価まで一貫して支援する統合的なプラットフォームが役立ちます。

たとえば、LOGOSWARE Xeは、社内での教材作成支援、柔軟なデータ連携機能、従業員のスキルや技能を認定できる社内ライセンス機能も備えています。また、タレントマネジメントシステム【5】と連携することで、従業員の社内ライセンス状況を人事システムに反映させ、人材配置や異動、昇給・昇格などの人事プロセスに直接活用することができます。

社内ライセンス制度を運用する際には様々な管理業務が発生しますが、適切なシステムを活用することでこれらの課題を効率的に解決し、制度の効果を高めることができるでしょう。

参考リンク:社内ライセンス | LOGOSWARE Xe

経営者・人事担当者のための「社内ライセンス制度」Q&A

Q1:社内ライセンス制度はどの職種から始めたらよいですか?

A. まず業務の標準化が進んでいる職種や、スキルの可視化が特に重要な職種から始めるのが効果的です。たとえば、技術職や営業職など成果とスキルの関連性が明確な部門、また、社内の中核となる業務や戦略的に強化したい分野の職種も優先すべきでしょう。導入初期は小規模でスタートし、成功事例を作ってから他職種へ展開することで、円滑な制度構築が可能になります。

Q2: インセンティブは報酬以外にどんなことがありますか?

A.報酬以外の社内ライセンス制度におけるインセンティブには、キャリアパス【6】との連動(昇進・昇格の要件として設定)、職務権限の拡大(新プロジェクト参加資格や決裁権限の付与)、社内での認知(表彰や専用バッジの付与による可視化)などがあります。これらの内発的動機付けを促す仕組みは、単なる金銭的報酬よりも持続的な学習意欲を引き出す効果があります。短期的なインセンティブと長期的なインセンティブをバランスよく組み合わせることで、制度への継続的な参加を促進できます。

Q3:現在の社内研修をそのままライセンスにできますか?

A. 現在の社内研修をそのままライセンス制度に移行することは可能ですが、いくつかの調整が必要です。既存の研修内容を評価基準と照らし合わせて体系化し、段階的なレベル分けを行うことが重要です。また、評価方法を確立し、認定プロセスを明確にする必要があります。効果的な移行のためには、学習管理システム(LMS)【7】の活用も検討し、研修内容と習得スキルの関連性を明確にすることで、より価値のある社内ライセンス制度を構築できるでしょう。

まとめ

社内ライセンス制度は単なるスキル認定の仕組みではありません。これは企業の人材戦略の中核を担う重要な制度です。変化の激しい現代のビジネス環境において、企業の競争力の源泉は人材の質にあります。社内ライセンス制度を通じて、人材の質を向上させ、能力を可視化し、適切な配置と活用を実現することができます。各企業の文化や事業特性に合わせた制度を設計し、常に改善を続けることで、長期的な企業成長の土台となるでしょう。

関連用語

【1】リスキリング(Reskilling)

従業員に新しいスキル、能力を習得させることで、職場の変化や新たな業務にも対応できるようにする取り組み。

【2】DX(デジタルトランスフォーメーション)

デジタル技術を活用して、ビジネスモデルや組織文化を根本的に変革し、顧客価値や競争力を高めるプロセス。単なるIT化ではなく、デジタル技術を核とした経営戦略の変革を意味する。

【3】スキルマップ(Skills Map)(リスキリング用語集23)

現在の組織能力と将来必要となるスキルのギャップを特定するために、個々および組織全体のスキル状況を可視化したもの。

【4】OJT(On-the-Job Training)

実際の職場で日常の業務を通じて行われる教育訓練のこと。従業員が実践的なスキルや知識を習得するために、実際の業務環境の中で上司や先輩から指導を受けながら学ぶ方法。

【5】タレントマネジメントシステム(Talent Management System)

従業員の能力や潜在性を最大限に引き出すための戦略的な人材管理システム。採用、育成、評価、配置など、人材に関する包括的な管理を行う。

【6】キャリアパス(Career Path)(リスキリング用語集22)

従業員の職業人生における成長の道筋。個人の能力開発や目標達成を支援するとともに組織の人材育成戦略にも役割を果たす。

【7】学習管理システム(LMS:Learning Management System)

従業員の教育・研修を効率的に管理・運営するためのシステム。eラーニングコンテンツの提供、学習進捗の追跡、成果の評価など、組織の学習活動を包括的に支援する。