タレントマネジメント たれんとまねじめんと

近年、急速な技術革新やビジネス環境の変化に伴い、企業にとって「リスキリング」の重要性が高まっています。リスキリングとは、従業員の既存のスキルを更新し、新しい能力を身につけさせることで、変化する職場のニーズに適応させるだけでなく、新しい業務や職業にも対応できるようにする取り組みです。

本用語集では「タレントマネジメント」に関連する概念を初心者にもわかりやすく解説していきます。

目次

「タレントマネジメント」をひとことでいうと?

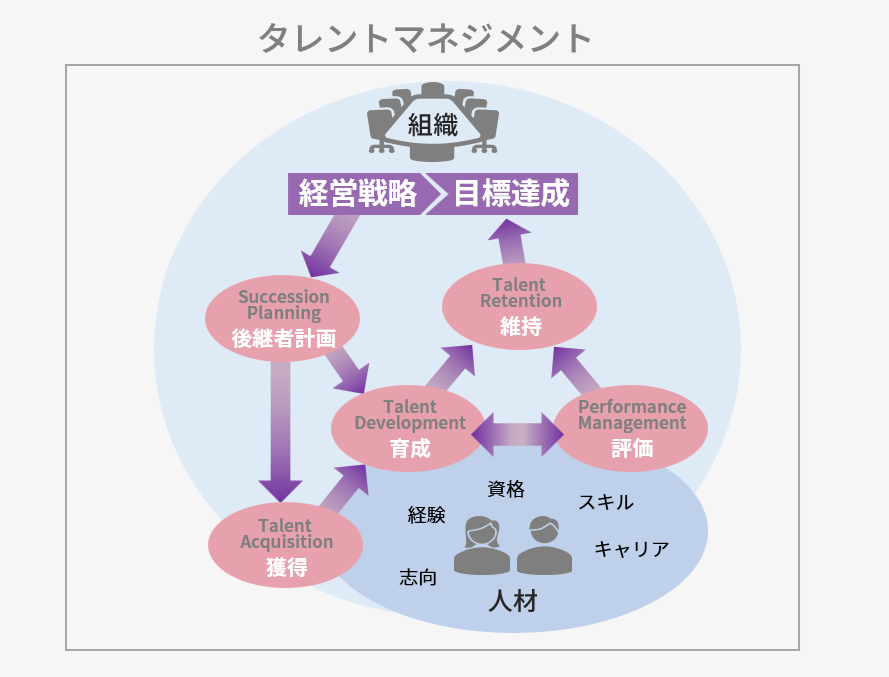

タレントマネジメントとは、企業が従業員一人ひとりの才能、能力・スキル・経験などを把握し、最適な配置と育成でパフォーマンスを引き出す戦略的な人材マネジメント手法です。

タレントマネジメントの基本概念

タレントマネジメントとは、企業が人材を最大の資産と捉え、従業員の才能(talent:タレント)、能力、スキル、志向などを一元管理し、採用から育成、配置、評価、昇進まで一貫して戦略的に管理・活用するシステムです。従来の人事管理が主に給与計算や勤怠管理などの管理業務に重点を置いていたのに対し、タレントマネジメントは人材の能力開発や適材適所の配置を通じて、組織全体のパフォーマンスを向上させることを目指します。これは単なる「人事管理」ではなく、組織の目標達成に必要な人材を特定し、その能力を最大限に引き出すための包括的なアプローチです。

タレントマネジメントの歴史と発展

タレントマネジメントという概念は、1990年代後半にマッキンゼー・アンド・カンパニーが発表した「War for Talent(タレント争奪戦)」という研究から広まりました。この研究では、企業の競争力の源泉は「優秀な人材の確保」にあると提唱されました。当初は主に経営幹部や高業績者などのエリート層を選抜・育成することに焦点が当てられていました。

2000年代に入ると、グローバル化やテクノロジーの進化により、より高度なスキルを持つ人材への需要が高まり、タレントマネジメントの重要性が急速に認識されるようになりました。同時に、その対象も一部のエリート層から全社員を含めた包括的な人材育成・活用へとシフトしていきました。これは「すべての従業員が組織にとって価値ある人材(タレント)である」という考え方の浸透を反映しています。

日本においては、少子高齢化による労働人口の減少や、終身雇用制度の見直しなどを背景に、戦略的な人材管理の必要性が高まり、タレントマネジメントの考え方が徐々に浸透してきました。日本企業でも、初期の限定的なエリート育成から、全社員の能力を最大限に引き出す包括的アプローチへの移行が進んでいます。

タレントマネジメントが注目されている背景

近年、タレントマネジメントが注目されている背景には、以下のような要因があります。

人材の流動化

終身雇用制度の変化や多様な働き方の浸透により、人材の流動が活発になっています。優れた人材を確保し続けるには、計画的な人材戦略が必要です。特に若い世代は転職率が高く、企業は採用・育成に多くのコストをかけています。タレントマネジメントを取り入れることで、若手社員の能力や希望を正確に理解し、適切な配置や成長の機会を提供できるため、離職を防ぎ、人材を長く維持するという課題解決にも役立っています。

少子高齢化と人材不足

日本では働き手の人口が年々減少し、企業は限られた人材を最大限に活かす必要に迫られています。特に高度な専門知識が必要な職種では、優秀な人材を確保するための競争が激しくなっており、こうした状況からタレントマネジメントが重要視されるようになってきました。

人的資本の可視化

人的資本経営【1】の考え方が広がり、上場企業は人材戦略や人材への投資状況を開示することが求められるようになりました。これにより、企業は人材データを可視化し、経営戦略と人材戦略を連動させる必要性が高まっています。タレントマネジメントは、人的資本を戦略的に管理・活用するためのフレームワークとして、その重要性がますます認識されています。

タレントマネジメントの組織的価値

タレントマネジメントは、戦略的な人材活用を通じて組織に多くの価値をもたらします。 以下の5つの主要カテゴリーで組織に具体的な効果を提供します。

人材獲得・採用(タレント・アクイジション)

長期的な事業計画に基づいた戦略的採用により、適切な人材を適切なポジションに配置できます。魅力的な雇用ブランディングや候補者体験の向上が可能になります。

人材育成・開発(タレント・ディベロップメント)

コンピテンシー【2】モデルの構築や個別育成計画により、従業員一人ひとりに最適化された成長機会を提供します。多様な学習形態を組み合わせた効果的な能力開発が促進されます。

公正な評価体制(パフォーマンス・マネジメント)

組織目標と個人目標を連動させた効果的な目標管理と、継続的なフィードバックによるタイムリーな改善を実現します。公正で納得感のある評価と処遇がモチベーション向上につながります。

後継者計画(サクセッション・プランニング)

キーポジション【3】の特定と将来のリーダー候補の計画的育成により、円滑な知識・技術の継承を実現します。突発的な人材喪失にも対応できる体制を整備できます。

人材の維持(タレント・リテンション)

従業員の働きがいを高める取り組みや、将来のキャリアパス【4】の明確化、公平な報酬制度、柔軟な働き方の導入などにより社員の満足度を高め、優秀な人材の離職を防止します。

これらの領域における取り組みは相互に連携することで、人材の成長と組織の持続的発展を実現します。つまり、タレントマネジメントは単なる人事管理ではなく、組織の目標達成に必要な人材を特定し、その能力を最大限に引き出すための包括的なアプローチです。

タレントマネジメントシステム(TMS)とは

タレントマネジメントを実施する際に不可欠なのが、タレントマネジメントシステム(TMS)です。タレントマネジメントシステムとは、組織が人材の採用、育成、評価、配置、維持に関する一連のプロセスを効率的に管理するためのプラットフォームです。これは、人材データを一元管理し、従業員のスキル、パフォーマンス、キャリア開発情報などを可視化することで、戦略的な人材意思決定を支援します。

従来の人事システムが主に給与計算や勤怠管理などの管理業務に焦点を当てていたのに対し、タレントマネジメントシステムは人材の能力を最大限に引き出し、組織の競争力向上に貢献することを目的としています。

タレントマネジメントシステム選定のポイント

タレントマネジメントシステム(TMS)は戦略的デジタルプラットフォームです。

TMSにより人材データの一元管理、採用から退職までの一貫したプロセス管理、データ駆動型意思決定が可能となり、従業員エンゲージメント向上、優秀人材の確保・定着、組織生産性の向上につながります。

実態との整合性

タレントマネジメントシステムと自社の人事プロセスや組織文化との適合性を優先的に評価することが重要です。既存のワークフローを無視したシステム導入は運用の混乱を招きます。現状分析を実施して人事プロセスの強みと弱みを特定し、現場管理者や従業員の意見も取り入れることで、実際のユーザー視点を反映させた選定が可能になります。

カスタマイズ性と拡張性

タレントマネジメントシステムは組織ごとに異なるニーズに対応できる柔軟性が重要です。組織変更や新たな評価制度導入に対応できるカスタマイズ性、自社独自のワークフローやレポート設計が可能な設定の自由度、そして将来的な要件変更にも対応できる拡張性を備えたシステムを選定することが、長期的な活用と投資対効果の最大化につながります。

データ一元化

タレントマネジメントの本質は人材データを戦略的意思決定に活用することです。採用から退職までの従業員ライフサイクル全体のデータを一元管理できる統合データベース、経営層や管理職向けの分かりやすいレポート機能、そして既存システムとの連携が容易なシステムを選ぶことが成功の鍵となります。

セキュリティ

人材データには機密性の高い個人情報が多く含まれるため、強固なセキュリティ対策は必須です。暗号化やアクセス制御などの多層的なセキュリティ機能、パスワードの強度の設定、データの自動バックアップ機能、データベースの二重化などが重要です。

タレントマネジメントの企業導入事例

戦略的タレントマネジメントで組織変革を実現~資生堂

資生堂は「PEOPLE FIRST」という理念のもと、「強い個が強い会社をつくる」ことを重視し、戦略的タレントマネジメントを展開しています。2020年に全社共通の人材像「TRUST 8コンピテンシー」を策定し、2021年からはジョブ型人事制度【5】を導入して社員の専門性強化を図っています。タレントレビューを通じて重要ポジションの後継者計画を策定し、グローバル異動やリーダーシップ開発プログラムなどの個別育成計画を実施。また、女性リーダー育成に注力しており、「NEXT LEADERSHIP SESSION for WOMEN」プログラムによって日本国内の女性管理職比率は2017年の29%から2024年には40.0%まで上昇しています。

参考リンク:人材育成と公正な評価|資生堂

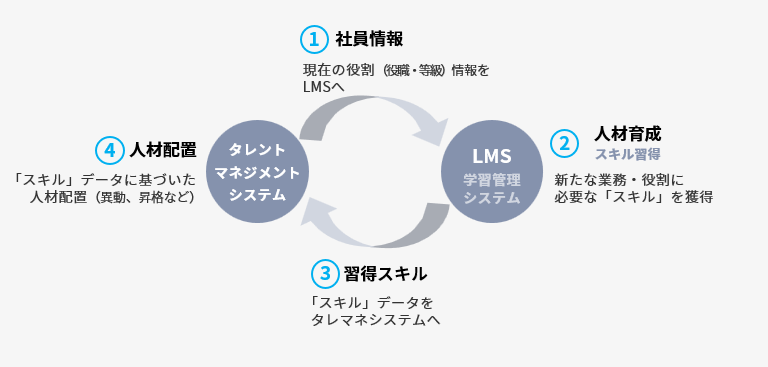

LMSとタレントマネジメントシステムの連携がもたらす成果

LMS(学習管理システム:Learning Management System)とは、組織の研修や学習管理を効率化するためのシステムです。教材の配信、学習進捗の管理、テストの実施と採点、修了証の発行など、学習に関わる様々なプロセスを一元管理できます。

一方、タレントマネジメントシステムは人材の採用から評価、配置、育成、キャリア開発までを包括的に管理するシステムです。この両者を連携させることで、以下のような相乗効果が期待できます。

スキルギャップの可視化と的確な学習機会の提供

タレントマネジメントシステムで把握した社員のスキルレベルや評価情報をLMSと連携させることで、個人や部門ごとのスキルギャップを特定し、必要な学習コンテンツを自動的に提案できます。

学習の成果を人事評価に直結

LMSで取得した資格や習得したスキルがタレントマネジメントシステムに自動反映され、人材評価や適材適所の配置に活用できます。

キャリアパスに沿った計画的な人材育成

タレントマネジメントシステムで設計されたキャリアパスに基づき、次のポジションに必要なスキルや知識をLMSを通じて計画的に習得させることができます。

組織の学習文化の醸成

学習進捗や成果が可視化され評価に反映されることで、社員の学習意欲が向上し、組織全体の学習文化が醸成されます。

タレントマネジメントシステムとLMSの連携において、適切なシステム選定は非常に重要です。なぜなら、両システムの互換性や連携機能が不十分だと、データの分断が生じ、一貫した人材育成・活用戦略の実現が困難になるからです。また、ユーザーインターフェースの使いやすさや、APIの柔軟性なども企業全体での活用度を左右する重要な要素となります。

たとえば、LOGOSWARE Xeは、人事システムやタレントマネジメントシステムとAPIによるデータ連携を実現しています。このシステム連携により、役職や所属部門などの人事情報に基づいた自動学習割り当て、学習進捗や修了情報のタレントマネジメントシステムへの自動連携、そして学習データと人事データを組み合わせた高度な分析が可能になります。

こうした連携は、人材育成と人材活用の一貫性を維持しながら企業の競争力強化に貢献します。 システム選定の際には、このようなシームレスな連携機能を持つプラットフォームを検討することで、タレントマネジメント戦略をより効果的に実行できるでしょう。

参考リンク:人材育成の結果を人材配置に活かす方法|ロゴスウェア株式会社

経営者・人事担当者のための「タレントマネジメント」Q&A

Q1:人材データはどこまで収集すべきですか?

人材データの収集範囲は、「基本情報」「能力」「経験」「志向」「学習履歴」の5つの領域が理想的です。単なる属性情報だけでなく、スキルレベル、資格、研修履歴、キャリア希望などの質的情報も重要です。これらを総合的に把握することで、一人ひとりに最適な配置と育成計画が可能になります。ただし、データ収集の際は個人情報保護の観点から、必ず本人の同意を得て、利用目的を明確に伝えることが大切です。

Q2: タレントマネジメントはエクセル管理でもよいのでは?

A:組織規模が小さい場合はエクセルなどのデータ管理も可能ですが、人材データが増えるにつれ限界が生じます。また、データの更新・共有におけるリアルタイム性や一貫性の確保が難しく、複雑な分析や可視化にも制約があります。セキュリティ面でのリスクや、システム間連携の困難さを考慮すると、長期的視点では、タレントマネジメントシステムへの移行が組織成長をサポートする選択となるでしょう。

Q3:タレントマネジメントシステムの導入に不安があります。

A:最初は明確で小さな目標から始め、組織内の理解と協力を得ることが重要です。特に管理職の積極的な参加と支援は成功の鍵となります。多くのベンダーが提供しているトライアル導入プランを活用することで、自社の業務フローや組織文化に合致するかどうかをリスクを最小限に抑えながら検証できます。また、導入後のサポート体制が充実したシステムを選定することで、技術的な問題に対する不安が軽減されるだけでなく、ユーザーの定着率も向上します。

まとめ

タレントマネジメントは、単なる人事制度や仕組みではなく、組織の持続的成長を支える戦略的な取り組みです。人材を「コスト」ではなく「資産」として捉え、その価値を最大化することで、ビジネスの成功につなげることができます。特に変化の激しい現代のビジネス環境においては、柔軟で適応力の高い人材を確保・育成・維持することが企業の競争力の源泉となります。

タレントマネジメントは、そのための体系的なアプローチとして、ますます重要性を増しています。効果的なタレントマネジメントの実現には、経営層のコミットメント、現場管理職の主体的な関与、そしてHR部門の専門性が不可欠です。また、テクノロジーの活用と人間中心の視点をバランスよく組み合わせることが、これからのタレントマネジメントの成功の鍵となるでしょう。

関連用語

【1】人的資本経営(リスキリング用語集①)

従業員を単なるコストではなく、企業の成長と価値創造の源泉となる重要な資産として捉え、戦略的に活用する経営手法。

【2】コンピテンシー(Competency)

職務を効果的に遂行するために必要な能力や特性の総体。単なる知識やスキルだけでなく、仕事の成果につながる「行動・態度・価値観」なども含まれる。

【3】キーポジション(Key Position)

組織において特に重要な役割を担う職位や役職のこと。

【4】キャリアパス(Career Path)(リスキリング用語集22)

従業員の職業人生における成長の道筋。個人の能力開発や目標達成を支援するとともに組織の人材育成戦略にも役割を果たす。

【5】ジョブ型人事制度

職務内容や役割を明確に定義し、それに基づいて採用・評価・報酬を決定する人事制度。