研修転移 けんしゅうてんい

近年、急速な技術革新やビジネス環境の変化に伴い、企業にとって「リスキリング」の重要性が高まっています。リスキリングとは、従業員の既存のスキルを更新し、新しい能力を身につけさせることで、変化する職場のニーズに適応させるだけでなく、新しい業務や職業にも対応できるようにする取り組みです。

本用語集では「研修転移」に関連する概念を初心者にもわかりやすく解説していきます。

目次

「研修転移」をひとことでいうと?

研修転移(Training Transfer)とは、企業において従業員が研修で習得した知識やスキルを実際の職場で効果的に活用することです。

研修転移の基本概念

研修転移とは、研修や教育プログラムを通じて獲得した知識・スキル・態度を、実際の職場環境における日々の業務活動に効果的に適用し、持続的に活用できる状態へと移行することを意味します。つまり、研修室という限定された空間で学習した内容が、より複雑で変化に富んだ実務の現場において意味を持ち、具体的な成果として結実するように「転移」するプロセスのことです。英語では「Training Transfer」と表現され、単なる知識の記憶や理解にとどまらず、学習内容が実際の業務パフォーマンスの向上につながるよう、効果的かつ円滑に移行していく一連の現象や取り組みを包括的に表しています。

研修転移が注目されている背景

リスキリング需要の高まり

単なる知識習得だけでなく、「行動変容」が必要とされる時代になっています。DX【1】やAIの普及により従来の業務が自動化される中、新しいスキルを効率的に習得し、実践に移す能力が企業の競争力を左右します。リスキリング【2】の成功は、学んだことを実務に転移できるかどうかにかかっています。

人的資本経営の推進

人的資本【3】の開示が求められるようになり、学習成果を可視化し、経営戦略に活かす動きが強まっています。さらに、従業員への投資とその成果について説明責任が生じています。研修投資の成果を明確に示すためには、研修転移の測定と評価が不可欠です。

ジョブ型雇用の普及

職務遂行能力を重視する雇用形態では「即実践」が求められます。ジョブ型雇用【4】では特定の職務に必要なスキルを短期間で習得し、即座に成果を出すことが期待されます。この変化により、研修と実務の間のギャップを素早く埋める転移力が重視されるようになりました。

なぜ、研修転移が重要なのか

米国研修開発協会のATD(Association for Talent Development)の2010年の調査によると、米国企業は従業員一人当たり年間約1,228ドル(約18万円)、総額で約1,715億ドルを研修に投資していますが、実際に職場で活用されるのはわずか10〜20%程度にとどまると推定されています。

参考リンク:Training and Development Policy Wiki|OPM.gov

このデータから見えてくるのは、企業が人材育成に多くの資金を投じているにもかかわらず、その学びが実際の職場でほとんど活用されていないという厳しい現実です。いくら質の高い研修を行っても、その内容が実務で活かされなければ、単なる無駄な支出になってしまいます。そのため、効果的な研修転移の仕組みづくりは、人事部だけではなく、企業全体の重要な経営課題であり、組織の目標達成に直結するものなのです。

研修転移を阻害する要因と対策

研修転移を妨げる要因を理解し、適切に対処することも重要です。以下では、一般的に見られる主要な阻害要因とその対策を紹介します。

時間的制約

研修転移を妨げる最も一般的な要因は時間的制約です。多くの従業員は日常業務に追われ、新しいスキルを実践する余裕を見つけられません。この問題に対処するためには、研修後の「実践時間」を予め業務計画に組み込むことが効果的です。また、一度に大きな変化を求めるのではなく、小さなステップで実践できるアクションを設定することで、忙しい環境の中でも学びを活かす機会を確保できます。

組織的抵抗

「前例踏襲」を重視する組織文化や、変化に対する抵抗が強い環境も、研修転移の大きな障壁となります。新しい手法を導入しようとしても、「今までのやり方で十分」という考えに直面することが少なくありません。このような組織的抵抗を克服するためには、経営層からの明確なメッセージ発信が重要です。また、変革の必要性について丁寧に説明し、小さな成功事例を可視化することで、組織全体の受容性を高めることができます。

フィードバック不足

新しいスキルを実践しても、その効果や改善点についてのフィードバックがなければ、継続的な実践は難しくなります。フィードバックは学習と改善のサイクルを回すための燃料のような役割を果たします。この課題を解決するためには、定期的なフォローアップセッションを設けたり、上司による観察とコーチングの機会を増やしたりすることが有効です。さらに、同僚間のピアサポート【5】など、多角的なフィードバック機会を設けることで、学びの定着と進化を促進することができます。

研修転移を高める実践的アプローチ

研修転移の阻害要因を効果的に克服するためには、戦略的かつ体系的なアプローチが必要です。 ここでは、確実に研修効果を職場に定着させるための実践的な方法を紹介します。

一貫性のある研修転移プロセスの構築

研修転移を成功させるには、研修当日だけでなく、その前後も含めた計画的なプロセスが必要です。効果的な学びの定着には、3つの段階での取り組みが重要になります。研修内容だけでなく、研修前の準備と研修後のフォローアップも一体的に設計していくことが大切です。

<研修前の準備>

研修内容を小分けにして事前に参加者へ届け、学びへの期待感を高めましょう。同時に上司にも内容を共有し、部下の学習サポート体制を整えておくことが重要です。

<研修中の工夫>

実際の業務に直結するコンテンツを提供し、日常との関連性を明確にします。参加者が「この学びをどう仕事に活かせるか」を具体的にイメージできるようにしましょう。

<研修後のフォロー>

学んだ内容を定期的に思い出せるよう、要点のリマインダーを送信します。上司にも部下の新しいスキルについて伝え、継続的なサポートを促します。また、必要に応じて実践時に参照できるチェックリストや簡易マニュアルも提供すると効果的です。

単に良い研修をデザインするのではなく、「研修後に参加者がどのような行動を取るか」を設計することが本質です。研修転移を中心に考えることで、学びを実践に変える本当の支援が可能になります。

70:20:10モデルの活用

効果的な学習の70%は実務経験から、20%は他者との相互作用から、10%が公式な研修から得られるという「70:20:10モデル」を意識した設計が有効です。このモデルはロミンガーの法則とも呼ばれ、マイケル・ロミンガーらによって提唱された経験則であり、人間の学習プロセスにおける各要素の貢献度を示しています。この法則は数多くのグローバル企業で採用され、効果的な人材育成の指針となっています。

デジタルテクノロジーを活用した転移支援

最新のテクノロジーとeラーニングソリューションを活用することで、研修転移のプロセスをより効率的に進め、その成果を明確に可視化することが可能になります。特に、デジタルツールの発達により、従来は難しかった学習の継続的なサポートや、個々の学習者の進捗状況のリアルタイム把握が実現できるようになりました。これらのテクノロジーを戦略的に導入することで、研修内容の定着率を大幅に向上させ、組織全体の学習効果を最大化することができます。

学習管理システム

学習管理システム(LMS)【6】で研修後のフォローアップコンテンツを提供し、オンデマンドでマイクロラーニングを通じて継続的な学習を促進します。受講者は自分のペースで復習できます。

モバイル学習アプリ

スマートフォンやタブレットを通じて、業務中に学んだスキルを思い出させるプッシュ通知やクイズを配信することで、意識的な実践を促します。

ラーニングアナリティクス

eラーニング上での学習データを収集・分析し、転移状況をリアルタイムで可視化することで、個々の学習者に合わせた効果的な介入ポイントを特定できます。

研修転移を測定・評価する方法

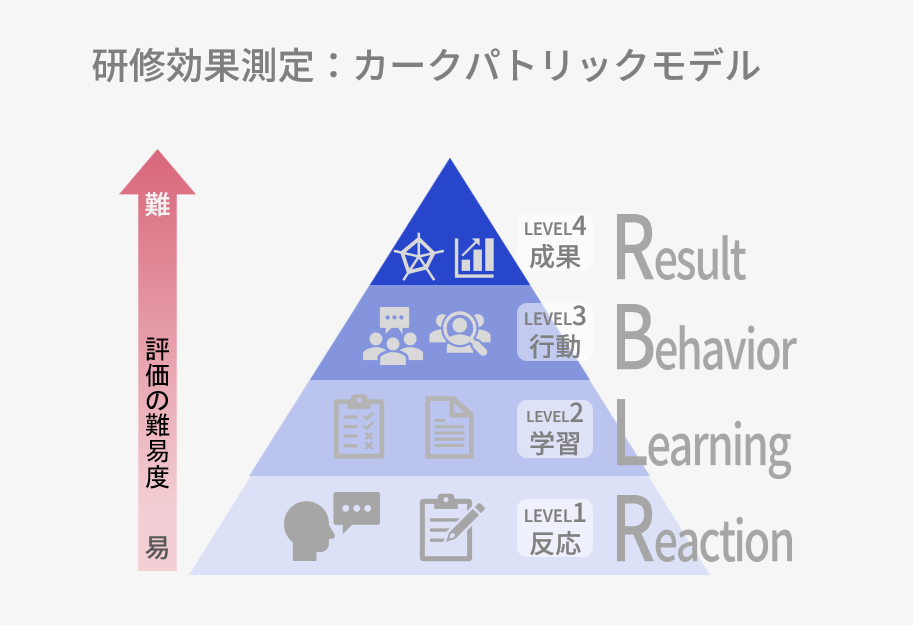

カークパトリックの4レベルモデル

研修評価の世界で最も広く認知され、数十年にわたって実践されてきた標準的なフレームワークとして知られるカークパトリックの4レベルモデルは、研修効果を段階的かつ体系的に測定するための包括的なアプローチを提供します。

レベル1:REACTION(反応)

研修に対する満足度や関連性の認識を測定します。これは転移の直接的な指標ではありませんが、学習意欲に影響します。

レベル2:LEARNING(学習)

知識やスキルの習得度を測定します。テストや実技評価などで確認できますが、これだけでは職場での実践は保証されません。

レベル3:BEHAVIOR(行動)

実際の職場での行動変容を測定します。これが真の研修転移の指標となります。観察、自己報告、上司・同僚からのフィードバックなどで測定します。

レベル4:RESULTS(結果)

行動変容がビジネス成果にどう影響したかを測定します。生産性向上、エラー率低下、顧客満足度向上などの指標で評価します。

日本企業における研修転移の課題と展望

多くの日本企業では研修を「非日常」の特別な機会と捉え、日常業務とは切り離して考える「研修と実務の分離」意識が見られます。この意識が「研修で学んだことは研修の中だけ」という心理的な壁を作り出しています。また、日本の組織文化に特徴的な集団主義的アプローチも課題となっています。個人の変化よりも組織全体の均質な変化を重視する傾向があるため、個人が率先して研修で学んだ新しい手法を試すことに対して抵抗感が生じることがあります。

しかし、日本企業における研修転移を取り巻く環境にも変化の兆しが見えています。DXの推進やジョブ型雇用の広がりにより職務内容が明確になることで、研修ニーズと業務の関連性が高まり、学びを実務に活かす転移が促進される可能性があります。

また、AIやデータ分析技術の発展により、個人の学習状況や転移状況をリアルタイムで把握し、一人ひとりに最適化されたパーソナライズされた支援を提供できるようになると期待されています。こうした技術の活用は、従来の集合研修の枠を超えた継続的な学習と実践の循環を生み出す可能性を秘めています。

経営者・人事担当者のための「研修転移」Q&A

Q1:社員が研修に参加しても受講後すぐ元に戻ってしまいます。

A: 研修内容を実践する具体的な行動計画(アクションプラン)を研修内に組み込み、受講者に作成させることが効果的です。また、上司が研修後のフォローアップ面談を定期的に実施し、学びの活用状況を確認する仕組みを構築しましょう。研修で学んだスキルを実践する機会を意図的に創出し、学習バディ制度【7】を導入して相互サポートを促進することも有効です。さらに、研修内容の実践に対する評価や認定制度を設けることで、持続的な行動変容を促すことができます。

Q2: オンライン研修でも研修転移は起きるでしょうか?

はい、適切に設計されたオンライン研修でも転移は十分に起こります。録画や資料でいつでも復習できる点は対面より有利です。ただし、個人で完結しがちなため、研修後の共有やレビュー会など、他者との接点を意図的に作りましょう。効果的な転移には、実務に即した実践機会と継続的なフォローアップが重要です。実際の業務課題を扱うロールプレイやケーススタディ、参加者自身の課題に研修内容を適用するワークショップ、週次の「学びの実践チャレンジ」などで小さな成功体験を積み重ねることが効果的です。

Q3:どうすれば社内全体で「転移文化」が根づきますか?

A: 経営層が「学びを実践することの価値」を明確に発信し、管理職がロールモデルとなって自ら学習と実践を示すことが重要です。また、組織全体で「学びの共有会」を定期的に開催し、成功事例を可視化することで、転移の価値を実感できる文化を醸成しましょう。人事評価制度に「学びの実践度」を組み込み、継続的な研修転移を評価する仕組みを構築することも効果的です。

まとめ

研修転移は、単なる研修後の現象ではなく、研修前から設計し、研修中に意識し、研修後に継続的に支援すべき総合的なプロセスです。企業が研修転移に真剣に取り組むことで、人材開発投資の効果を最大化し、個人と組織の持続的な成長を実現することができるでしょう。今後も変化し続けるビジネス環境において、研修転移の概念と実践はさらに重要性を増していくと考えられます。

関連用語

【1】DX(デジタルトランスフォーメーション)

デジタル技術を活用して、ビジネスモデルや組織文化を根本的に変革し、顧客価値や競争力を高めるプロセス。単なるIT化ではなく、デジタル技術を核とした経営戦略の変革を意味する。

【2】リスキリング(Reskilling)

従業員に新しいスキル、能力を習得させることで、職場の変化や新たな業務にも対応できるようにする取り組み。

【3】人的資本

企業や組織の価値創造に貢献する従業員の知識、スキル、経験、能力、健康の総体。「人」を経済的価値を生み出す重要な資産とする概念。

【4】ジョブ型雇用(リスキング用語集⑤)

個人の職務や役割を明確に定義し、その職務に適した人材を採用・配置する雇用形態。

【5】ピアサポート

学習環境や職場において、お互いの知識や経験を共有し、相互に成長を促進する取り組み。

【6】学習管理システム(LMS:Learning Management System)

従業員の教育・研修を効率的に管理・運営するためのシステム。eラーニングコンテンツの提供、学習進捗の追跡、成果の評価など、組織の学習活動を包括的に支援する。

【7】学習バディ制度

学習者同士がペアを組み、互いに支援し合いながら学習を進める制度。知識の共有、モチベーション維持、学習の継続性向上などの効果があり、企業の人材育成やeラーニングプログラムで活用されている。