経験学習型リーダーシップ開発 けいけんがくしゅうがたりーだーしっぷかいはつ

近年、急速な技術革新やビジネス環境の変化に伴い、企業にとって「リスキリング」の重要性が高まっています。リスキリングとは、従業員の既存のスキルを更新し、新しい能力を身につけさせることで、変化する職場のニーズに適応させるだけでなく、新しい業務や職業にも対応できるようにする取り組みです。

本用語集では「経験学習型リーダーシップ開発」に関連する概念を初心者にもわかりやすく解説していきます。

目次

「経験学習型リーダーシップ開発」をひとことでいうと?

経験学習型リーダーシップ開発とは、「実際の活動を通じて得た経験を通じて学びを深め、それを次に活かす」プロセスを通じてリーダーとして成長していくアプローチです。

経験学習型リーダーシップ開発の基本概念

経験学習型リーダーシップ開発とは、実際の業務経験を通じて学び、深い内省を行い、実践的知識を理論的フレームワークと結びつけることで、リーダーシップスキルを効果的かつ持続的に育成する学習方法です。この方法では、リーダーが直面する実際の課題や状況から得られる気づきを重視し、それを体系的に振り返ることで学習を深化させます。

従来の座学中心の研修やマニュアル化された知識伝達とは根本的に異なり、実践と振り返りの継続的なサイクルを重視し、理論と実務を有機的に結びつけることで、現場で即座に活用できる実践的な学びを促進します。このアプローチの強みは、リーダー自身の経験に基づいた深い理解と、状況に応じて適応できる柔軟な思考力の養成にあります。

経験学習型リーダーシップ開発が注目されている背景

VUCA時代への対応

ビジネス環境の不確実性が高まる中、従来の知識伝達型の研修だけでは対応しきれない状況が増えています。いわゆる、VUCA時代【1】と呼ばれる予測困難な状況では、マニュアル化された知識よりも、実際の経験から学び、適応する能力が求められています。経験学習型のアプローチは、予測不能な状況に対応するための「学び方を学ぶ」能力を育成する点で優れており、変化の激しい現代ビジネスに適していると言えるでしょう。

人的資本経営の重要性

日本企業において、人材は最も重要な経営資源であるという認識が広まり、人的資本経営【2】の観点から育成投資の質的向上が求められています。従来型の研修プログラムは、投下した時間と費用に対する人的資本の向上度を可視化しにくいという課題がありました。経験学習型アプローチでは、業務経験と学習プロセスが一体化しているため、人的資本への投資対効果が明確になりやすく、習得したスキルや知識が人材の価値向上に直結するという大きな利点があります。

世代交代と継承課題

多くの日本企業では、ベテラン社員の大量退職と若手社員の早期戦力化という課題に直面しています。経験学習型のアプローチでは、意図的に設計された経験と振り返りを通じて、通常であれば何年もかかる学びのプロセスを加速させることができます。特に重要なのは、暗黙知の形式知化を促進する点で、ベテラン社員の知恵を組織に残す効果も期待できます。

リーダーシップ理論の進化

リーダーシップに対する見方は歴史的に変化してきました。かつてはリーダーシップを「生まれ持った特別な才能」と見なす素質論が主流でした。

しかし20世紀後半以降、行動科学や組織心理学の発展により、リーダーシップは後天的に開発できる行動パターンや能力の集合体であるという考え方が広まりました。この転換により、適切な経験と振り返りを通じてリーダーシップスキルを開発・強化できるという認識が定着しています。

特に1980年代に提唱されたコルブの経験学習モデルは、この変化において重要な役割を果たしました。このモデルは経験と振り返りを通じた学習サイクルを理論化し、「経験の質」の重要性を示しました。この理論は、次に説明するリーダーシップ開発の理論的基盤となっています。

コルブの「経験学習モデル」

経験学習型リーダーシップ開発の理論的基盤は、1984年にデイビッド・コルブが提唱した「経験学習モデル」にあります。重要なのは、リーダーシップは単に「理論を学ぶ」「講義を聴く」だけでは身につかず、実践を通じて体得するものだという点です。

このモデルは「具体的経験」→「内省的観察」→「抽象的概念化」→「能動的実験」という4つの段階からなるサイクルを通じて学習が深まるとしています。

この理論を応用したリーダーシップ開発では、実際の業務経験と内省を通じて学びを深め、それを理論と結びつけて次の行動に活かすプロセスを意図的に設計します。単なる経験の蓄積ではなく、経験を振り返り意味づけすることで、真の学びと成長を促進します。

具体的経験(Concrete Experience)

実際の出来事や状況を体験することから学習が始まります。リーダーシップの文脈では、実際のプロジェクト管理や困難な状況での意思決定などの経験が該当します。

内省的観察(Reflective Observation)

経験したことを多角的に振り返り、何が起きたのか、自分はどう反応したか、結果はどうだったかを分析します。この段階では「なぜそうなったのか」を深く考察します。

抽象的概念化(Abstract Conceptualization)

内省から得た気づきを、より広い理論や概念と結びつけて体系化します。個別の経験から一般化された教訓や原則を導き出す段階です。

能動的実験(Active Experimentation)

得られた教訓や原則を実際の状況に適用し、新たな行動を試みます。この実験から生まれる新たな経験が、次のサイクルの「具体的経験」となります。

効果的な経験学習型リーダーシップ開発の具体的手法

経験学習型リーダーシップ開発を効果的に実施するためには、様々な手法を組み合わせることが重要です。以下に代表的な手法を紹介します。

ストレッチアサインメント(Stretch Assignment)

ストレッチアサインメントとは、リーダー候補者の現在の能力よりもやや難易度の高い任務を与え、その挑戦を通じて成長を促す手法です。たとえば、通常よりも規模の大きなプロジェクトのリーダーを任せる、異なる部門の業務を経験させるなどの方法があります。この手法の効果を最大化するためには、適切な難易度設定と支援体制が不可欠です。挑戦しがいがありながらも達成可能なレベルの課題を設定し、必要に応じてメンターやコーチによるサポートを提供することで、「成長の機会」として機能します。

アクションラーニング(Action Learning)

アクションラーニングは、実際の業務上の課題解決に取り組みながら学ぶ手法です。少人数グループで、現実の経営課題に対する解決策を検討・実行し、その過程で学びを得ます。この手法の特徴は、「問題解決」と「学習」の二重の目的を持っている点です。参加者は課題解決のプロセスを通じて、分析力、創造的思考力、チームワーク、リーダーシップなどの能力を実践的に磨きます。また、定期的な振り返りセッションを設けることで、「何を学んだか」を意識化し、次の行動に活かします。

リフレクティブプラクティス(Reflective Practice)

リフレクティブ・プラクティスは、コルブの経験学習モデルの「内省的観察」から「抽象的概念化」の段階を深めるための体系的な振り返り手法です。この方法では、経験を振り返り、多角的に分析することで、より深い学びを引き出します。この手法の効果を高めるためには、個人での記録、コーチやメンターとの対話など日常的に継続して振り返りを行うこと、さらに心理的安全性が確保された環境で本音の対話ができることが重要です。

日本企業における経験学習型リーダーシップ開発のポイント

日本企業に経験学習型リーダーシップ開発を導入する際、文化的・構造的な独自の課題に直面することがあります。こうした課題を適切に理解し対処することが、プログラムの成功に不可欠です。

失敗を許容する文化の欠如

経験学習型リーダーシップ開発では、挑戦と試行錯誤が重要な学習機会となります。これらの過程で生じる「失敗」は、貴重な学びの源泉であり、成長には不可欠です。しかし、多くの日本企業では「失敗は許されない」という文化が根強く存在し、ミスへの過度な恐れが広がっています。このような組織文化では、リーダー候補者がリスクを取ることを躊躇し、安全な選択肢のみを追求する傾向が強まります。結果として、新しい経験への挑戦機会が制限され、経験からの深い学びが阻害されてしまいます。

この問題を解決するためには、心理的安全性が確保された環境で、経営層自身が失敗体験とそこから得た学びを率直に共有することが重要です。特にトップマネジメントが自身の経験を共有することで「失敗は学びの一部」というメッセージを組織に浸透させ、心理的安全性を高め、組織全体の学習を促進できます。

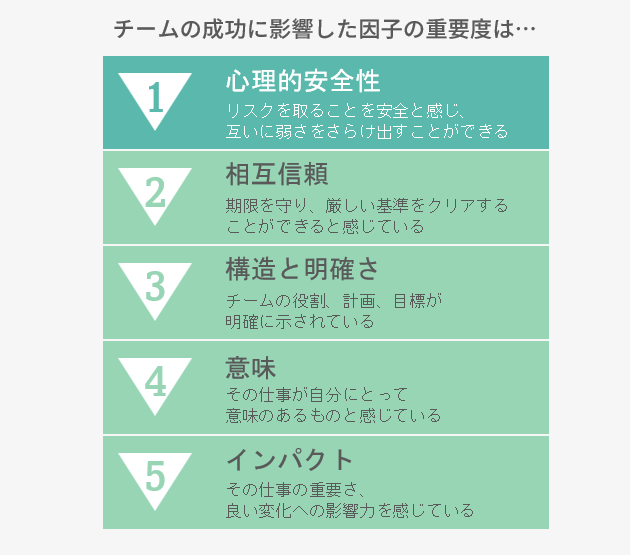

2012年から数年間にわたって実施された、グーグルのプロジェクト・アリストテレスは、最も効果的なチームの特徴を特定するために行われた大規模な社内研究です。この研究では、200以上のチーム、180人以上の従業員を対象に分析が行われました。結果として、チームの成功を決定づける最も重要な要因は「心理的安全性」であることが明らかになりました。

この研究結果は、単に技術的スキルや経験だけでなく、チーム内の信頼関係や安全な環境作りがパフォーマンスに大きく影響することを示しており、現代のリーダーシップ開発において重要な示唆を与えています。

~Essential to the success of the team was team members feeling safe to speak up, share ideas, questions, concerns and mistakes without fear of embarrassment or humiliation.

チームの成功に不可欠だったのは、チームメンバーが恥ずかしさや屈辱感を恐れることなく、安心して発言し、アイデア、質問、懸念、失敗を共有できる 環境でした。

引用:Google’s Project Aristotle(Googleのプロジェクト・アリストテレス〜心理的安全性)

経営者・人事担当者のための「経験学習型リーダーシップ開発」Q&A

Q1:従来のリーダー育成研修との最大の違いは何ですか?

A: 従来のリーダー育成研修では、専門家が「正解」を教え、参加者はそれを吸収するという一方向の知識伝達が中心でした。研修室という特別な場で行われ、理論や概念の理解に重きが置かれています。一方、経験学習型では、実際の業務現場が学びの場となり、リーダー自身の実践経験とその振り返り(内省)から学びを得ます。正解を覚えるのではなく、状況に応じた「自分なりの答え」を見つけるプロセスを重視し、実践と内省のサイクルを通じて継続的に成長していくアプローチです。

Q2: 経験学習プロセスとPDCAサイクルの関係性は?

A: 経験学習プロセスとPDCAサイクルは類似点がありますが、本質的に異なります。PDCAが業務プロセスの改善に焦点を当て、計画・実行・評価・改善を通じた業務効率化を目指すのに対し、経験学習は個人の内面的な成長と変容に重きを置きます。特に「内省」の深さが異なり、経験学習では感情や価値観まで含めた深い自己理解を促し、単なる「振り返り」を超えた「洞察」を重視します。また、経験学習は状況に応じた柔軟な対応力や創造的思考の育成にも貢献し、不確実性の高い状況でのリーダーシップ発揮に効果的です。

Q3:OJTも現場で実践的な経験から学んでいるのでは?

A: OJT(On-the-Job Training)【3】は「仕事を教える」ことに重点を置くのに対し、経験学習型リーダーシップ開発は「経験から学ぶ力を育てる」ことを重視します。OJTでは主に業務スキルの習得を目的とし、先輩社員から後輩への知識・技術の伝達が中心となります。一方、経験学習型アプローチでは、経験の振り返り(内省)、概念化、次の行動への応用というサイクルを通じて、学習者自身が主体的に学びを深める点が本質的に異なります。さらに、経験学習では「自分自身がどのように学んだのか」という学習過程そのものを振り返ることで、自分の学び方を理解し改善するメタ学習【4】能力を養い、これが優れたリーダーシップ開発につながります。

まとめ

経験学習型リーダーシップ開発は単なる一時的なトレンドではなく、予測困難な時代において適応力の高いリーダーを育成するための不可欠なアプローチです。実践と内省を軸に、意図的に設計された経験を通じて学びを促進するこの手法は、日本企業が直面する人材育成の課題に対する有効な解決策となります。

この開発手法は「リーダーを育てる」だけにとどまらず、組織全体の学習能力を向上させ、変化に強い組織文化の醸成にもつながります。不確実性の高い現代だからこそ、経験から学び続ける組織の構築が、長期的な組織の成功を支える基盤となるでしょう。

関連用語

【1】VUCA時代

Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取った言葉で、不確実で予測困難な時代を指す。

【2】人的資本経営(リスキリング用語集①)

従業員を単なるコストではなく、企業の成長と価値創造の源泉となる重要な資産として捉え、戦略的に活用する経営手法。

【3】OJT(On-the-Job Training)

実際の職場で日常の業務を通じて行われる教育訓練のこと。従業員が実践的なスキルや知識を習得するために、実際の業務環境の中で上司や先輩から指導を受けながら学ぶ方法。

【4】メタ学習

学習の仕方を学ぶこと。自分自身の学習プロセスを理解し、効果的な学習方法や戦略を身につける。