アクションラーニング あくしょんらーにんぐ

近年、急速な技術革新やビジネス環境の変化に伴い、企業にとって「リスキリング」の重要性が高まっています。リスキリングとは、従業員の既存のスキルを更新し、新しい能力を身につけさせることで、変化する職場のニーズに適応させるだけでなく、新しい業務や職業にも対応できるようにする取り組みです。

本用語集では「アクションラーニング」に関連する概念を初心者にもわかりやすく解説していきます。

目次

「アクションラーニング」をひとことでいうと?

アクションラーニングとは、実際の業務や経営課題に取り組みながら、その過程でチームの対話や振り返りを通じて学びを深めるプロセス型の学習手法です。

アクションラーニングの基本概念

アクションラーニングは、参加者が実際の職場の課題に対して、チームで協力しながら解決策を見出し、その過程で個人とチームの両方が学びを得る手法として、ビジネスの現場で広く活用されています。特徴は「行動(Action)」と「振り返りによる学習(Learning)」を繰り返すプロセスにあり、知識の習得よりも“実務を通じての変化”を重視します。リスキリング【1】やリーダー育成、組織変革の文脈で注目が高まっています。日本では、アクションラーニングの訳語として「質問会議」という表現が使われる場面があります。「質問会議」の特徴は、参加者が意見やアドバイスを述べるのではなく、質問と回答のみに限定してコミュニケーションを行う点にあります。これにより、問題提起者が自分の課題の本質に気づき、自ら解決策を見出すプロセスを重視しています。

アクションラーニングの歴史と発展

アクションラーニングは1940年代、イギリスの物理学者であり教育者であったレグ・レバンス(Reg Revans)によって提唱されました。第二次世界大戦後、英国の炭鉱産業が抱える課題の解決のために、現場の管理者たちが互いに学び合う手法として始まりました。

レバンスは「L = P + Q」という方程式で、学習(Learning)は既存の教育(Programmed knowledge)と質問(Questioning)の組み合わせによって生まれるという考え方を示しました。彼は「答えのない問いに取り組むことで本当の学びが生まれる」という信念を持っていました。

その後、アクションラーニングは1970年代から80年代にかけて世界各国に広がり、特に企業研修や人材開発の分野で注目されるようになりました。日本では1990年代後半から2000年代初頭にかけて導入され、リーダーシップ開発や組織開発の手法として多くの企業で採用されるようになりました。

アクションラーニングが注目されている背景

人材開発のニーズの高まり

AIやDX【2】の進展により、企業は「既存の仕事のやり方を変える」必要に迫られています。特に、テクノロジーの理解力やデータ分析能力、批判的思考力などが重要視されています。このような状況下で、”現場で使えるスキル”を身につけるには、実践と振り返りを繰り返す実践的な学びが欠かせません。また、変化の激しい環境では「学び方を学ぶ」能力も重要であり、アクションラーニングはその力を養うのにも適しています。

正解のない課題への対応

VUCA時代【3】では前例のない問題が増加しています。予測不可能な変化の中で、過去の知識だけでは対応できない課題が次々と現れています。こうした状況では、答えを求めるより適切な問いを立て、多様なメンバーで対話し、仮説検証を繰り返す試行錯誤のプロセス自体が重要です。アクションラーニングは「答えのない問い」に対して集合知を活用し解決策を模索する方法論として注目されています。

組織を変えるリーダーの育成

現代のビジネス環境において管理職やリーダーには多面的な能力が不可欠です。特に不確実性の高い状況下での適切な判断力、多様な視点を尊重した建設的な対話の促進、自らのリーダーシップスタイルの認識が求められています。こうした能力を効果的かつ自然に育成するために、アクションラーニングが注目されています。

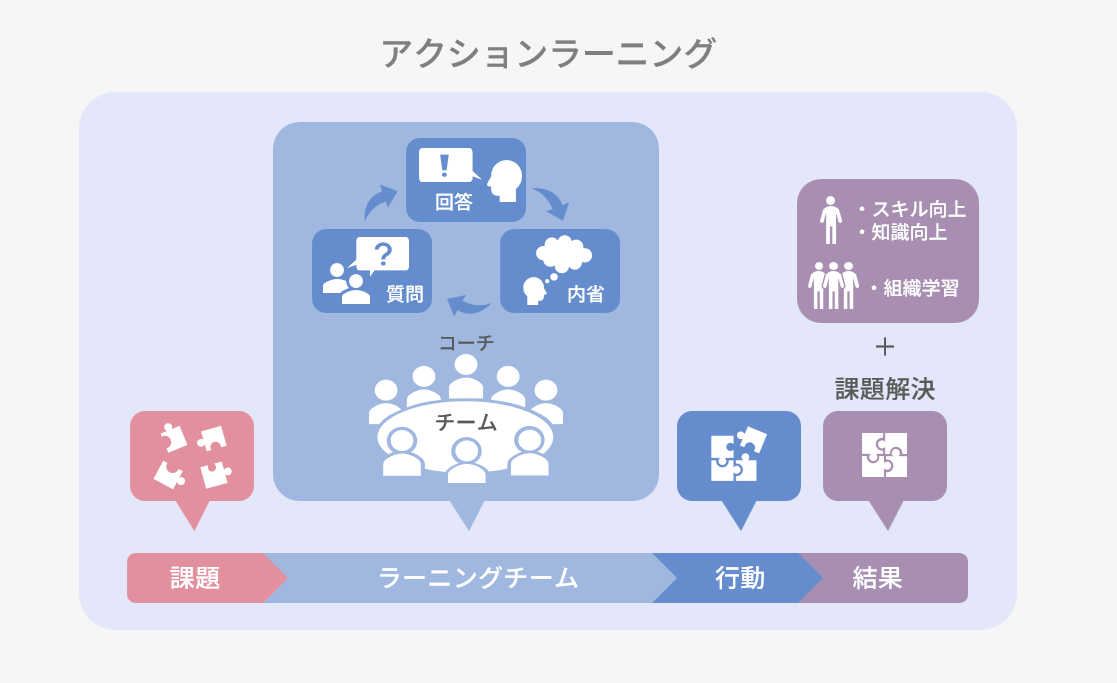

アクションラーニングの構成要素

アクションラーニングには、実際の課題解決のプロセスを経験しながら、深い知識の定着と実践的なスキルを獲得するための基本要素があります。

課題

参加者が実際に直面している組織や業務上の課題を扱います。学びと実務の関連性が明確になり、モチベーションの向上にもつながります。

チーム

多様な背景や専門性を持つ4〜8名の少人数グループで構成され、メンバー同士の相互作用を通じて学びを深めます。異なる視点からの意見交換が、創造的な解決策を促進します。

内省的プロセス

「質問」を通じて思考を促し、定期的な振り返りによって経験から学ぶ機会を設けます。この内省的なプロセスが深い学びを生み出します。

行動

課題解決に向けて、積極的に行動することが重視されます。計画、実行、振り返りのサイクルを繰り返すことで継続的な改善が図られます。

学習へのコミットメント

問題解決へ至るプロセスからの学びを重視します。個人のスキルや知識の向上と、チーム全体の組織学習の両方が目標となります。

コーチ(ファシリテーター)

グループの学習プロセスをサポートし、建設的な対話を促進する役割を担います。直接的に解決策を提示するのではなく、参加者自身の気づきを引き出すことに注力します。

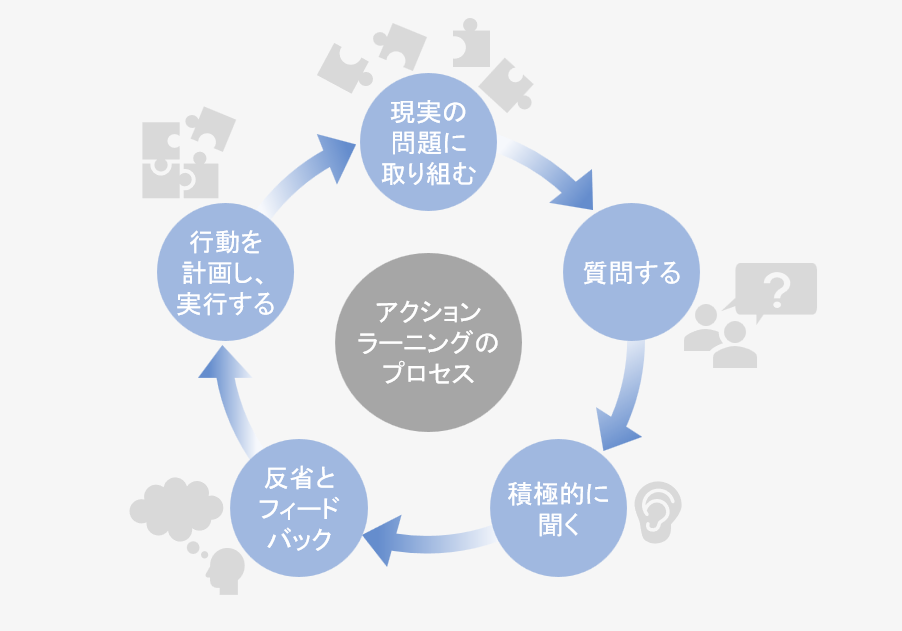

アクションラーニングのプロセス

アクションラーニングは、継続的なプロセスであり、一方向ではなく循環的に進行します。 実践、質問、傾聴、振り返り、行動という流れを繰り返すことで、問題解決と学習の両方が深まっていきます。

実際の問題の共有(Working on real issues/problems)

架空のケースではなく、参加者が直面している本物の課題を扱います。

実際の業務課題や現実の問題に取り組むことがアクションラーニングの出発点となります。

質問(Questions)

参加者は解決策を直接提示するのではなく、質問を通じて問題の本質を掘り下げていきます。適切な質問が新たな視点や気づきを生み出します。

積極的な傾聴(Actively listening)

メンバー同士が互いの意見や考えに耳を傾け、真摯に理解しようとする姿勢です。多様な視点を受け入れることで、創造的な解決策が生まれます。

振り返りとフィードバック(Reflection and feedback)

行動や議論の後に振り返りの時間を設け、経験から学びを引き出します。他者からのフィードバックも受けることで、深い気づきが促進されます。

行動計画と実行(Plan action and do it)

議論だけでなく、具体的な行動計画を立て、それを実際に実行に移します。次回のセッションでは、各自が実践した行動とその結果を報告することから始まり、成功や課題について共有します。

アクションラーニング型研修の活用

企業におけるアクションラーニング型研修は、実際のビジネス課題解決と人材育成を同時に達成できる効果的な手法です。ここでは、特に効果的な活用方法を紹介します

リーダーシップ開発プログラム

次世代リーダー候補に実際の経営課題に取り組ませることで、実践的なリーダーシップスキルを養成します。たとえば、新市場進出の戦略立案や組織改革プロジェクトをテーマに、小規模チームでの議論と実行を通じて、戦略的思考力や変革推進力を身につけることができます。幹部候補生にこの手法を適用し、実際のビジネス課題を解決しながらリーダーシップを育成することも効果的です。

部門横断プロジェクト

異なる部署からメンバーを集め、組織全体に関わる課題に取り組むことで、部門の壁を取り除き、部門間の協力体制を強化します。たとえば、新製品開発プロセスの改善や顧客体験向上などのテーマに対して、営業、マーケティング、開発、カスタマーサポートなど様々な部門のメンバーが協働することで、多角的な視点からの解決策が生まれるとともに、部門を超えた人的ネットワークが構築されます。

イノベーション創出プログラム

新製品開発やサービス改善などイノベーション創出のためにアクションラーニングを活用できます。異なる専門性や経験を持つメンバーでチームを構成し、市場調査から試作品開発までを実際に行うことで、創造的な解決策が生まれやすくなります。また、失敗から学ぶプロセスを重視することで、イノベーションに必要なリスクテイキングの文化醸成にも貢献します。

アクションラーニング実践企業の事例

「質問会議」で会議の生産性向上を実現〜キリンビール

キリンビールは2009年から「質問」と「回答」だけで進める会議方式「質問会議」を会社全体に導入しています。組織風土改革活動「V10」の一部として、約250人の管理職向けに研修を行い、短期間で10回以上の実践機会を設けて定着を図りました。この新しい方法により、上司が一方的に話す形式から脱却し、役職に関係なく全員が積極的に参加できる双方向の話し合いの場ができました。

キリンビールでは今後数年で約300人の「アクションラーニングコーチ」を社内で育成し、「質問会議」を標準的な会議方法として広める計画です。特に注目すべきは、60分という決まった時間内で、質問と回答を繰り返すことで問題の本質を見直し、具体的で実行可能な行動計画まで効率よく行える点です。このアプローチによって、単なる議論の場ではなく、実践的な問題解決と組織の学びを促す会議文化が育っています。

参考リンク:「質問会議」を全社導入|日経クロステック(xTECH)

日本企業におけるアクションラーニングのポイント

日本の職場環境では、上下関係が明確に存在し、部下が上司に対して率直な質問をすることや、意見を自由に述べることに心理的障壁を感じることが少なくありません。このような環境では、アクションラーニングの本質である「質問による学び」が十分に機能しないリスクがあります。質問が単なる形式的なものになったり、上司からの質問が部下にとって「詰問」や「試験」のように感じられたりすることで、オープンな対話や創造的な思考が阻害されてしまいます。

こうした課題を乗り越えるためには、ファシリテーターであるアクションラーニングコーチの役割が極めて重要になります。コーチは単なる進行役ではなく、質問のスキル、振り返りの促進などの能力が求められます。これらのスキルは、チームリーダーとして必要な能力と重なる部分が多く、アクションラーニングの導入は同時に組織全体のリーダーシップ開発にもつながります。初期段階では外部コーチを招いてプログラムを実施しながら、並行して社内コーチを育成していくことも効果的です。また、人事部門が中心となってコーチ育成のための継続的なトレーニングプログラムを構築することも重要です。

経営者・人事担当者のための「アクションラーニング」Q&A

Q1:ケーススタディやワークショップとの違いは?

A: 最大の違いは「実際の課題に取り組む」点です。ケーススタディでは架空の事例や過去の事例を分析しますが、アクションラーニングでは参加者が現在直面している実際の課題に取り組みます。また、ワークショップが主に知識やスキルの習得を目的とするのに対し、アクションラーニングは課題解決と学習の両方を同時に達成することを目指します。さらに、アクションラーニングは複数回のセッションと実践活動を含む長期的なプロセスであり、単発のワークショップとは時間軸が異なります。

Q2: アクションラーニングに最適な課題とは?

A: 抽象的過ぎる課題や、逆に単純すぎて創造的な思考を必要としない課題は避けるべきでしょう。アクションラーニングに適した課題は、明確な正解がなく、複雑で多面的なアプローチが必要なものです。具体的には、新規事業開発、組織変革、顧客体験の向上、部門間連携の強化などが適しています。また、参加者が実際に影響力を持ち、解決策を実行できる権限や範囲内の課題であることも重要です。

Q3:他の人材育成手法と組み合わせることも可能ですか?

A: アクションラーニングは単独でも効果的ですが、他の人材育成手法と組み合わせることでさらに効果を高められます。たとえば、アクションラーニングの前に基礎知識を習得するためのeラーニングや集合研修を実施し、その後のアクションラーニングで実践的な応用力を養ったり、アクションラーニングと並行して1on1を提供することで、個人の課題に焦点を当てた支援も可能です。さらに、アクションラーニングの成果を組織内で共有するナレッジマネジメントの仕組みを整えることで、学びの波及効果を高めることができます。

まとめ

アクションラーニングは、実際の仕事の課題に取り組みながら学ぶ人材育成の方法です。単に知識を覚えるだけでなく、実践的な能力と深い理解を同時に身につけられるのが大きな利点です。変化が激しく先が見えにくい今の時代に必要なリーダー育成や、部門を超えた問題解決力強化に特に効果を発揮します。導入には一定の時間と資源の投資が必要ですが、人材育成と実務課題の解決を同時に実現できるため、長期的な投資対効果は高いと言えるでしょう。

関連用語

【1】リスキリング(Reskilling)

従業員に新しいスキル、能力を習得させることで、職場の変化や新たな業務にも対応できるようにする取り組み。

【2】DX(デジタルトランスフォーメーション)

デジタル技術を活用して、ビジネスモデルや組織文化を根本的に変革し、顧客価値や競争力を高めるプロセス。単なるIT化ではなく、デジタル技術を核とした経営戦略の変革を意味する。

【3】VUCA時代

Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取った言葉で、不確実で予測困難な時代を指す。