アップスキリング あっぷすきりんぐ

近年、急速な技術革新やビジネス環境の変化に伴い、企業にとって「リスキリング」の重要性が高まっています。リスキリングとは、従業員の既存のスキルを更新し、新しい能力を身につけさせることで、変化する職場のニーズに適応させるだけでなく、新しい業務や職業にも対応できるようにする取り組みです。

本用語集では「アップスキリング」に関連する概念を初心者にもわかりやすく解説していきます。

目次

「アップスキリング」をひとことでいうと?

アップスキリング(Up-Skilling)とは、従業員が現在の役割や職種内で、より高度なスキルや知識を習得するプロセスです。

アップスキリングの基本概念

アップスキリングは、「既存の職務をより高いレベルで遂行するための能力開発」を本質とする概念です。これは単なる一時的なスキル向上の取り組みではなく、組織の中長期的な戦略や急速に変化する市場環境に直接対応するために設計された、計画的かつ体系的な人材開発活動です。アップスキリングを通じて、個人は自らのキャリアパス【1】をより豊かに発展させることができると同時に、組織全体としては人的資本の質を向上させ、市場における競争優位性を強化することができます。

たとえば、マーケティング担当者がデジタルマーケティングスキルを習得したり、人事担当者が人材分析ツールの操作を学んだりするケースが挙げられます。これらは既存職務の範囲内で、より高度な業務遂行を可能にするスキル習得の典型的な例です。

アップスキリングが注目されている背景

テクノロジーの加速的進化

AI、AR(拡張現実)【2】などの新興技術が急速に発展し普及する中、あらゆる産業分野において必要とされる職務スキルが劇的に変化しています。従来の業務プロセスや必要な専門知識が短期間で陳腐化するリスクが高まっており、この急激な変化に対応するためには、従業員の継続的かつ体系的なスキルアップデートが組織の存続と成長に不可欠な要素となっています。特に専門職やテクニカルな職種では、最新技術への適応が遅れることが即座に競争力低下につながる状況が生まれています。

DXがもたらすビジネス変革

あらゆる業界でデジタル技術を活用したデジタルトランスフォーメーション(DX)【3】が急速に進行しています。しかしながら、多くの組織では従業員のデジタルスキル不足がDX推進の重大な障壁となり、変革の速度を鈍化させる要因となっています。このような状況において、アップスキリングは、組織全体のデジタル成熟度を高めるための戦略的アプローチとして広く認識されるようになっています。特に伝統的な業界では、デジタル人材の外部調達だけでなく、既存社員のデジタルスキルや技術対応力の強化が重要な経営課題となっています。

採用コストの効率化

人材獲得競争が激化し採用コストが上昇する中、既存社員のアップスキリングがより費用対効果の高い人材戦略であるとの認識が経営層に広がっています。新規採用には、求人広告費、選考プロセスにかかる時間的・金銭的コスト、入社後の基本研修費用、そして新入社員が生産性を発揮するまでの期間における機会損失など、多くの隠れたコストが存在します。一方、既存社員のアップスキリングは、組織文化や業務知識の面での適応がすでに完了しているため、新しいスキルの習得と実践への移行がより迅速かつ効率的に行われる傾向があります。長期的な視点からは、アップスキリングへの投資が企業の人材コスト最適化と持続的な競争力維持につながる戦略的施策として位置づけられています。

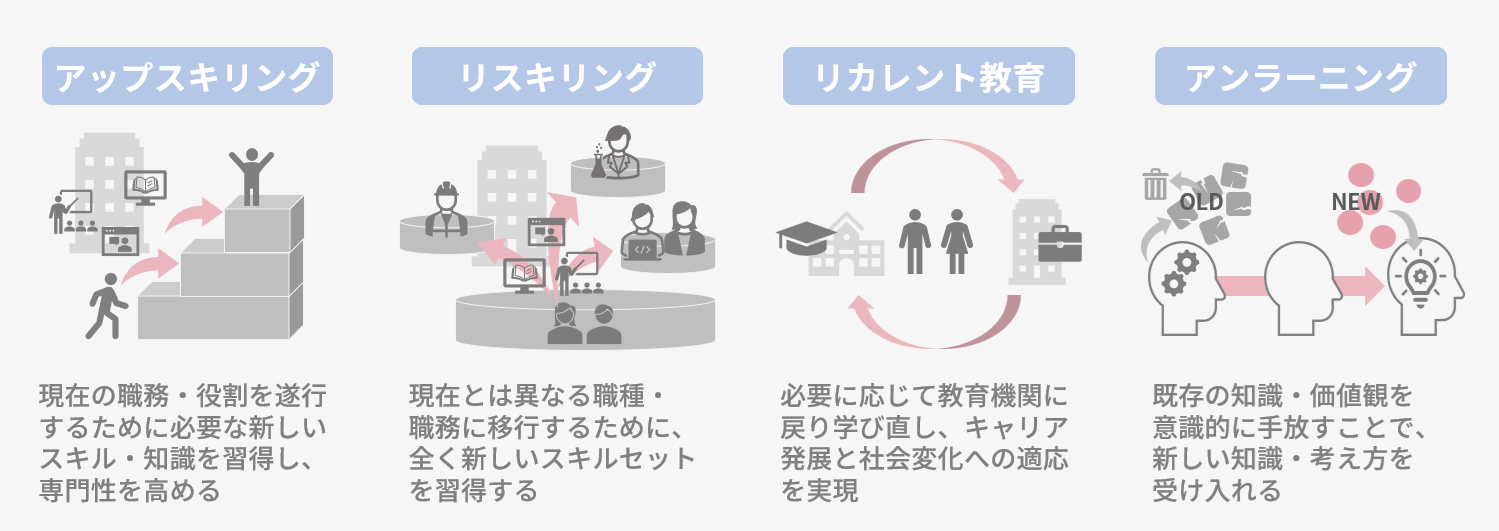

アップスキリングと関連概念の違い

アップスキリングには関連する類似概念が存在しますが、それぞれが異なる目的を持っています。

アップスキリング (Upskilling)

現在の職務や役割を継続しながら、その職務をより高いレベルで遂行するために必要な新しいスキルや知識を習得すること。既存の専門性を深め、拡張することが目的。

リスキリング (Reskilling)【4】

現在とは異なる職種や職務に移行するために、全く新しいスキルセットを習得すること。キャリアチェンジや職種転換が目的。

リカレント教育 (Recurrent Education)【5】

社会に出た後も、必要に応じて教育機関に戻り、学び直すこと。就労と学習を交互に行うライフスタイル。生涯にわたるキャリア発展と社会変化への適応が目的。

アンラーニング (Unlearning)【6】

これまで身につけた知識、スキル、思考パターンや価値観を意識的に手放し、新しい考え方を受け入れること。イノベーションや適応力強化が目的。

特に、リスキリングとアップスキリングは混同しやすい概念です。たとえば、マーケティング担当者がデジタルマーケティングスキルを高めるのがアップスキリングである一方、同じマーケティング担当者がデータサイエンティストになるために統計学やプログラミングを学ぶのはリスキリングです。アップスキリングは現職でのスキル向上を目指し、リスキリングは職種転換のためのスキル獲得を指します。

アップスキリングの具体的な内容

アップスキリングの具体的な内容は業界や職種によって異なりますが、一般的に以下のような要素が含まれます。

テクニカルスキルの向上

テクニカルスキルとは、特定の職務を遂行するために必要な専門的な知識や技術を指します。現代の急速に変化するビジネス環境では、これらのスキルを定期的に更新し、最新の技術動向や業界標準に適応させることが不可欠となっています。

<実施例>

・IT部門でのクラウドコンピューティングのスキル習得

・製造現場でのIoTやロボット制御技術の習得

・財務部門でのデータ分析ツールやAI予測モデルの活用スキル

・マーケティング部門でのデジタルマーケティング操作技術

デジタルリテラシーの向上

現代のビジネス環境では、職種を問わずデジタルツールの基本的な理解と活用能力が求められています。あらゆるレベルの従業員が、最低限のデジタルリテラシーを身につけることが組織の生産性と競争力維持の鍵となっています。

<実施例>

・基本的なプログラミングやコーディングの知識

・データ分析やビジュアライゼーションのスキル

・クラウドサービスやコラボレーションツールの活用

・サイバーセキュリティの基本知識

ソフトスキルの強化

テクノロジーが発達しても、人間特有の能力の重要性は増しています。技術的なスキルが標準化されていく中で、人間特有のソフトスキルが、個人と組織の差別化要因となり、長期的な価値創造の鍵となっています。

<実施例>

・批判的思考と問題解決能力

・創造性とイノベーション思考

・コミュニケーションとチームワーク

・適応力とレジリエンス(回復力)

・リーダーシップとプロジェクト管理能力

企業におけるアップスキリングの実施方法

企業における実施方法も、業界や職種によって異なりますが、以下のようにさまざまな手法があります。自社の特性や戦略的ニーズに応じて、これらを適切に組み合わせることで、より効果的なアップスキリングプログラムを構築することができます。

体系的な教育・研修

オンラインコース、ワークショップ、セミナー、認定プログラムなどの構造化された学習機会を提供します。オンライン学習プラットフォームや、社内研修プログラムが活用されています。

OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)【7】

実際の業務の中で新しいスキルを習得する機会を設けます。メンターシップや熟練者の仕事を観察して学ぶことも効果的です。スキル習得の文脈や実践的な応用を理解できるため、学習の定着率が高いとされています。

プロジェクトベースの学習

新しいスキルを活用する具体的なプロジェクトに参加させることで、実践を通じた学習を促進します。たとえば、デジタルマーケティングを学んだ後、実際の小規模キャンペーンを任せるなどの方法があります。

マイクロラーニング 【8】

短時間で完結する学習コンテンツを定期的に提供することで、業務の合間にも継続的な学習を可能にします。5〜10分程度の動画や記事を日常的に学ぶ習慣を作ることで、長期的なスキル向上につながります。

ピアラーニング 【9】

同僚同士で知識やスキルを共有する文化を醸成します。知識共有や社内勉強会などが有効です。異なる視点からの学びが得られるだけでなく、組織全体の知識レベルの底上げにも貢献します。

アップスキリング実践企業の事例

テクノロジードリブン企業へのアップスキリング戦略〜パーソルグループ

総合人材サービスを提供するパーソルグループは、「テクノロジードリブンの人材サービス企業」への進化を目指し、2024年10月から約19,000人の社員を対象にアップスキリング講座「TECH UP CAMPUS」を開講しました。この講座では、データアナリティクス、UI/UX、プログラミング、デジタルマーケティング、プロジェクトマネジメントの5つのテーマについて、90分×10回の講義を半年かけて実施しています。

特徴的なのは、受講者の自主性を重視し、「ピアラーニング」を取り入れて受講者同士が協力しながら学べる環境を整えている点です。また、知識のインプットだけでなく実践(アウトプット)を重視し、講座修了者には証明バッジを付与することで、学びがキャリア形成に繋がる仕組みづくりを目指しています。開講後2ヶ月で約300名が参加し、部署や年齢を問わず幅広い層から高い関心を集めています。今後はグループ全体の学びのプラットフォームへと発展させていく計画です。

参考リンク:グループ社員のアップスキリングに向けた新たな学びの場|京都新聞

日本企業におけるアップスキリング導入のポイント

欧米企業ではスキルベースの評価体系が一般的であり、常に新しいスキルを習得することがキャリア発展に直結します。一方、日本企業においてアップスキリングの導入が進みにくい背景には、年功序列や終身雇用に根差した価値観が大きく影響しています。多くの社員は、時間をかけて経験を積めば自然に昇進できるという意識が強く、特に中高年層では現状維持を選ぶ傾向が顕著です。また、学びを業務時間外に自己責任で行うという暗黙の了解があるため、制度を整えても参加率が伸び悩みやすいという課題があります。

これらの課題に対応するためには、トップマネジメントが学習の重要性と習得後のキャリアパスや実践機会を明示することが重要です。また、学習を「特別なこと」ではなく「日常業務の一部」と位置づけること、そして短期的な成果だけでなく長期的な人材育成の視点を評価システムに組み込み、学びの価値を可視化する仕組みが求められます。これらを継続的に改善することで、アップスキリングは「形だけの研修」から「企業成長の原動力」へと変わります。

経営者・人事担当者のための「アップスキリング」Q&A

Q1:どのスキルに投資すべきか、どう見極めればよいですか?

A: スキル投資の選び方は、会社の戦略や計画に合っているかを確認します。次に、業界の動き、新しい技術、競合他社の状況、お客様のニーズ変化などを調べます。また、現在の業務の問題点を分析し、改善に必要なスキルを見つけます。これらを踏まえて、「長く役立つ基本的なスキル」と「すぐに成果が出るスキル」のバランスを考えて、どのスキルに先に投資するか決めることが大切です。

Q2: 従業員のアップスキリングへのモチベーションを保つには?

A: 「なぜ」このスキルが必要なのかを明確に伝え、個人のキャリアやビジネス成果にどう繋がるかを示します。学習の障壁を下げるため、小さなステップから始め、早期の成功体験を作ります。また、異なる学習スタイルに対応する多様な学習方法を提供し、ピアサポートグループを作って互いに励まし合える環境を整えることも効果的です。特に年配層には、デジタルツールの使い方など、基本的なサポートから始めることも重要です。

Q3:習得したスキルを活かす機会がない不満にはどう対応すればよい?

A: 重要なのは、学習前の段階で実践機会をセットで提示することです。たとえば、特定の研修を受講した社員は、その後のプロジェクトメンバーや新規業務の担当に優先的にアサインするなど、スキル活用の約束を明確にします。次に、社内公募や越境的なタスクフォースを活用し、部門横断でスキルを試せる場をつくります。さらに、評価制度に「活用度」の視点を組み込むことも効果的です。単に研修修了や資格取得を評価するのではなく、そのスキルでどんな業務改善や成果創出を行ったかを評価対象に加えると、学んだことを現場で使おうとする動機が高まります。

まとめ

アップスキリングは、急速に変化するビジネス環境において、企業と個人の両方にとって不可欠な戦略となっています。現在の職務内でより高度なスキルを習得することで、企業は競争力を維持し、従業員は雇用安定性とキャリア発展の機会を確保できます。

日本企業においても、グローバル競争力維持とDX推進のために、アップスキリングへの戦略的投資は今後ますます重要になるでしょう。特に人生100年時代において、企業と個人の共同責任としてのスキル開発は、持続可能な経済成長と個人の豊かなキャリア構築の両方に貢献します。

関連用語

【1】キャリアパス(Career Path)(リスキリング用語集22)

従業員の職業人生における成長の道筋。個人の能力開発や目標達成を支援するとともに組織の人材育成戦略にも役割を果たす。

【2】AR(拡張現実:Augmented Reality)

現実の環境にデジタル情報を重ね合わせて表示する技術。スマートフォンやスマートグラスを通じて、現実世界に仮想の情報を追加表示する。

【3】DX(デジタルトランスフォーメーション)

デジタル技術を活用して、ビジネスモデルや組織文化を根本的に変革し、顧客価値や競争力を高めるプロセス。単なるIT化ではなく、デジタル技術を核とした経営戦略の変革を意味する。

【4】リスキリング (Reskilling)

従業員に新しいスキル、能力を習得させることで、職場の変化や新たな業務にも対応できるようにする取り組み。

【5】リカレント教育 (Recurrent Education)(リスキリング用語集35)

社会人が学校教育と職業生活を交互に行き来しながら生涯にわたって学び続ける教育システム。

【6】アンラーニング (Unlearning)(リスキリング用語集39)

これまで身につけた知識、スキル、思考パターンや価値観を意識的に手放し、新しい考え方を受け入れること。

【7】OJT(On-the-Job Training)

実際の職場で日常の業務を通じて行われる教育訓練のこと。従業員が実践的なスキルや知識を習得するために、実際の業務環境の中で上司や先輩から指導を受けながら学ぶ方法。

【8】マイクロラーニング (Microlearning)

5〜10分程度の短時間で完結する小さな学習単位を活用した学習方法。効率的な知識習得や継続的な学習を促進する。

【9】ピアラーニング(Peer Learning)

同じ立場や目標を持つ学習者同士が互いに教え合い、学び合う協調学習の形態。