ジョブポスティング じょぶぽすてぃんぐ

近年、急速な技術革新やビジネス環境の変化に伴い、企業にとって「リスキリング」の重要性が高まっています。リスキリングとは、従業員の既存のスキルを更新し、新しい能力を身につけさせることで、変化する職場のニーズに適応させるだけでなく、新しい業務や職業にも対応できるようにする取り組みです。

本用語集では「ジョブポスティング」に関連する概念を初心者にもわかりやすく解説していきます。

目次

「ジョブポスティング」をひとことでいうと?

ジョブポスティングは「社内公募制度」とも呼ばれ、社内で発生したポジションを公募形式で広く告知し、希望する応募者を募集する制度です。

ジョブポスティング の基本概念

ジョブポスティング(社内公募制度)は、従来の人事部主導の配置や指名制とは異なり、応募者の意思を重視する採用・異動手法です。1990年代後半から企業の人材マネジメントの一環として導入が始まり、2000年代に入って急速に普及しました。現在では、社内SNSや人事システムを活用した効率的な運用が一般的となっています。

ジョブポスティングは、適材適所の人材配置を可能にします。単なる募集告知以上に、社内人材の可視化、キャリア開発の促進、組織の活性化など、多様な効果をもたらします。空席ポジションの詳細情報を提供することで、従業員は自身のキャリアプランに沿って新たな役割に挑戦できる機会を得られます。

ジョブポスティングが注目されている背景

人材不足の深刻化

特に IT、データサイエンス【1】、AIなどの専門的なスキルを持つ人材の確保が困難になっています。新卒採用や中途採用だけでは必要な人材を確保できないため、社内での人材育成と既存社員のスキルアップ、適材適所の配置による内部人材の最大活用が求められています。

従業員エンゲージメントの向上

ジョブポスティング(社内公募制度)を通じて、従業員が自身のキャリアを主体的に選択できる機会を提供することで、仕事への意欲と組織への帰属意識が高まります。実際に、ジョブポスティングを導入している企業では、従業員のエンゲージメント【2】が20~30%向上したという調査結果も報告されています。

採用コストの削減

外部採用では、求人広告費、人材紹介手数料、面接にかかる時間と人件費など、一人あたり数十万円から数百万円のコストが発生します。一方、内部昇進や異動では、これらの直接的なコストを大幅に削減できるだけでなく、新入社員の教育期間も短縮でき、より早期の戦力化が可能です。

ジョブポスティング導入のステップ

ジョブポスティングの円滑な導入には、綿密な計画と段階的なアプローチが不可欠です。以下に、効果的な導入を実現するための主要なステップを解説します。

STEP1:ポリシーの策定

まず、制度の目的とルールを明確に文書化する必要があります。応募資格や選考基準、異動時期、現部署への通知方法など、具体的な運用ルールを定めます。これにより、制度の透明性と公平性が確保されます。

STEP2: コミュニケーション計画の立案

従業員に制度の内容とメリットを効果的に伝えることが重要です。説明会の開催や社内報での告知など、段階的な周知活動を計画します。特に、制度導入の目的や従業員のキャリア開発における意義について、丁寧な説明が必要です。

STEP3:システムの整備

応募や選考を管理するためのプラットフォームを導入します。例えば、タレントマネジメントシステム(TMS)【3】を活用することで、応募・選考プロセスを効率的に管理できます。TMSと人事システムを連携させることにより、スキルや職歴データを含めた統合的な管理が可能となり、応募から選考結果の通知まで、透明性の高い一貫したデジタル運用を実現できます。

STEP4:トレーニングの実施

マネージャーや人事担当者に対して、公平な選考方法についての研修を実施します。評価基準の統一や、面接技術の向上など、選考の質を確保するための教育が重要です。

STEP5:フィードバックの収集と改善

制度の運用開始後は、定期的に従業員からフィードバックを収集し、必要に応じて改善を行います。運用上の課題や従業員の要望を把握し、継続的な制度の改善につなげることで、より効果的な仕組みへと発展させることができます。

ジョブポスティングの導入に取り組む企業事例

ジョブ型雇用時代のキャリアチェンジ〜NEC

NECでは、2019年に社内公募制度を大幅に刷新し、全てのオープンポジションを社内求人サイトに掲載する運用に変更しました。それまでの年2回の公募頻度を通年に拡大し、社員の職務経歴書の登録を促進。独自開発のAIによる公募内容と経歴書のマッチング機能も導入し、類似公募の推薦システムを実装しています。

制度改革の結果、約3,400人が経歴書を登録し、累計1,000人以上が異動を実現。特に注目すべき点として、2024年4月からの全社員のジョブ型雇用【4】導入に伴い、公募による異動者の80%が職種を変更するなど、キャリアチェンジの手段として積極的に活用されています。若手世代を中心に新たな業種や職種へのチャレンジが増加し、専門性の幅を広げたいという社員のニーズに効果的に応えています。

参考リンク:NECや富士通、社内公募制度を再評価 人材定着の効果も|日本経済新聞

異動の8割を公募で実現〜富士通株式会社

富士通は2020年4月から幹部社員に、2022年4月から一般社員にジョブ型雇用を導入し、社内公募制度と組み合わせて効果的な人材活用を実現しています。社内求人サイトには常時1,000〜1,500件の公募が掲載され、業務内容や勤務地での絞り込みが可能です。2022年度には国内グループ企業全体で約6,400件の募集があり、約7,900人が応募、その内4割が合格しました。現在では異動の7〜8割が公募経由となっており、制度を通じて異動した社員は他の方法での異動者と比べてエンゲージメントが高いという成果が報告されています。

参考リンク:NECや富士通、社内公募制度を再評価 人材定着の効果も|日本経済新聞

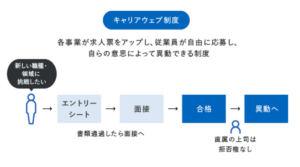

キャリアウェブ制度〜株式会社リクルート

リクルートのキャリアウェブ制度は、先進的な社内公募システムの好例です。社内の全ての求人をオンラインで公開し、従業員が自由に応募できる仕組みを構築しています。特徴は、元部署の上司に拒否権がなく、応募者と事業担当者の双方の合意のみで異動が成立する点です。この制度により、従業員の主体的なキャリア選択を強力に支援しています。

具体的な成果として、2024年3月末時点で、329件の募集ポジションに対して643件のエントリーがあり、最終的に185件の自主的な異動が実現しています。これらの数字は、制度が効果的に機能し、社員のキャリア開発を促進していることを示しています。

参考リンク:人材育成・成長支援|株式会社リクルート

経営者・人事担当者のための「ジョブポスティング」Q&A

Q1: ジョブポスティング制度と通常の異動制度はどう違うの?

A:通常の異動では、企業側の判断や事情によって異動先が決定され、従業員には詳しい情報が共有されないことが一般的です。一方、ジョブポスティングは従業員が自ら手を挙げて応募する制度です。つまり「会社主導」ではなく「社員主導」のキャリア開発を促す仕組みです。企業は社員の意思を尊重しながら、最適な配置を実現できます。

Q2: 社内応募者が不採用になった場合、モチベーション低下を防ぐには?

A:応募者全員にフィードバックを提供し、「なぜ選ばれなかったのか」「今後どんなスキルが必要か」を明確に伝えることが重要です。不採用の理由を建設的に説明し、改善点を具体的に示すことで、次のステップへの意欲を引き出すことができます。また、今後のキャリアパス【5】について上司と相談する機会を設け、必要なスキルを習得するための研修や教育機会を提供することも効果的です。また、不採用となった社員の上司とも密に連携し、モチベーション維持のためのフォローアップを行うことが大切です。

Q3: ジョブポスティングの応募者が現在の部署に迷惑をかけるのでは?

A:この懸念に対しては、制度設計の段階で適切な対策を講じることが可能です。たとえば、上司への事前通知を必要としない運用方法も選択肢の一つですが、「応募のタイミング」や「異動の時期」を調整するルールを明確にすることで、現場の混乱を最小限に抑えることができます。具体的には、異動時期を四半期や半期など、部署の繁忙期を避けた時期に設定したり、十分な引継ぎ期間を確保して段階的な業務移管を行ったりすることが効果的です。また、後任者の育成計画を事前に策定し、部署間での情報共有と連携を強化することで、円滑な移行が可能となります。

まとめ

ジョブポスティングは、従業員のキャリアを自律的に支援しながら、企業全体の人材活用力を高める施策として注目されています。導入には制度設計や社内コミュニケーションの工夫が求められますが、その分、高いエンゲージメントや離職率低下といった成果を得られる可能性があります。特に、若手社員のキャリア意識向上や、部門を超えた人材交流の活性化において、大きな効果が期待できます。

AIやデジタル技術の進化により、より柔軟な働き方が求められる中、ジョブポスティングは企業の人材戦略の要となっていくでしょう。社内人材の潜在能力を最大限に引き出し、持続可能な組織成長を実現する鍵として、その重要性は今後さらに高まることが予想されます。グローバル化や技術革新が加速する現代において、企業の競争力を維持・向上させるためには、人材の適切な配置と育成が不可欠です。ジョブポスティングは、そのための効果的な手段として、今後ますます重要な役割を果たすでしょう。

関連用語

【1】データサイエンス(Data Science)

データ分析を通じてビジネス価値を創出する分野。統計学や機械学習などの技術を活用し、データから実用的な知見を導き出す。

【2】エンゲージメント (Engagement)(リスキリング用語集8)

従業員の仕事や組織に対する熱意、関与度を表す概念。生産性向上や離職率低下につながり、組織の成長に重要な要素。

【3】タレントマネジメントシステム(TMS:Talent Management System)

従業員の能力や潜在性を最大限に引き出すための戦略的な人材管理システム。採用、育成、評価、配置など、人材に関する包括的な管理を行う。

【4】ジョブ型雇用(リスキング用語集5)

個人の職務や役割を明確に定義し、その職務に適した人材を採用・配置する雇用形態。

【5】キャリアパス(Career Path)(リスキリング用語集22)

従業員の職業人生における成長の道筋。個人の能力開発や目標達成を支援するとともに組織の人材育成戦略にも役割を果たす。