スキルマネジメント すきるまねじめんと

近年、急速な技術革新やビジネス環境の変化に伴い、企業にとって「リスキリング」の重要性が高まっています。リスキリングとは、従業員の既存のスキルを更新し、新しい能力を身につけさせることで、変化する職場のニーズに適応させるだけでなく、新しい業務や職業にも対応できるようにする取り組みです。

本用語集では「スキルマネジメント」に関連する概念を初心者にもわかりやすく解説していきます。

目次

「スキルマネジメント」をひとことでいうと?

スキルマネジメントとは、自社の従業員が持つ能力(スキル)を「見える化」し、それに基づいて人材配置や育成、評価を戦略的に進める仕組みです。

スキルマネジメントの基本概念

スキルマネジメントとは、組織内の人材が持つスキルを体系的に可視化・評価し、企業戦略に沿って計画的かつ効果的に開発・活用していくための包括的なアプローチです。現代のビジネス環境において、企業の競争力の源は「人的資本【1】」であるという認識が世界的に高まっている中、従来の単なる人事管理や人材育成の枠組みを超えた、より戦略的な人材マネジメント手法として注目されています。

スキルマネジメントは、単に社員の資格や経歴を記録するだけのものではありません。「誰が」「どんなスキルを」「どのレベルで」持っているかを数値や段階などでわかりやすく示し、その情報をもとに適切な人材に最適な仕事や役割を割り当てます。これにより、個人の成長と組織の成果向上を同時に実現することを目指しています。つまり、人材の能力を「見える化」して戦略的に活用することが、スキルマネジメントの本質です。

スキルマネジメントが注目されている背景

近年、スキルマネジメントが注目されている背景には、以下のような要因があります。

少子高齢化と労働力不足

日本では国内労働人口が減少し、新規採用が難しい状況となっています。これにより、外部からの人材確保が困難になる中で、既存の社内人材のスキル向上と最適な活用が急務となっています。人材の量的確保が難しい環境下では、一人ひとりの生産性と能力を最大化することが組織の競争力維持に直結します。スキルマネジメントを通じて、限られた人材リソースを戦略的に育成・配置することが、人材不足を補う重要な施策となっています。

VUCA時代の到来

VUCA時代【2】と呼ばれる変化の激しい市場環境では、固定された職務に人を当てはめるよりも、状況や目的に応じて必要なスキルを持つ人材を柔軟に編成する必要があります。従来の固定的な職務定義では対応できない不確実性の高い環境において、スキルベース【3】の人材活用が重要性を増しています。組織が変化に対応するためには、「誰がどんなスキルを持っているか」を常に把握し、状況に応じて最適な人材配置ができる仕組みが不可欠です。

DXの加速とスキルの陳腐化

デジタルトランスフォーメーション(DX)【4】の急速な進展により、テクノロジーの進化サイクルが短縮され、従来のスキルが急速に陳腐化しています。多くの労働者が近い将来、大幅なスキル更新が必要になると予測される中、従業員のスキルを継続的に把握・更新するための体系的な仕組みが不可欠となっています。特にAIの発展による業務自動化の進行に伴い、リスキリング【5】やアップスキリング【6】の必要性が高まっており、この大規模な転換には体系的なスキルマネジメントが必要です。

「スキル」の定義

ビジネスでのスキルとは、学習や訓練で身につけた仕事に必要な能力のことです。これには専門知識や技術はもちろん、人とのコミュニケーション能力やマネジメント能力など、経験を通じて習得したすべての能力が含まれます。

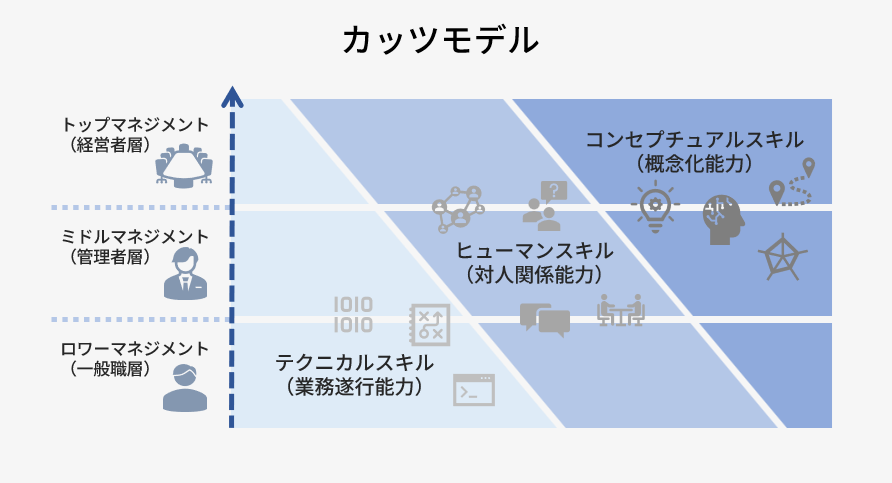

ロバート・カッツが1955年に提唱した「カッツモデル」では、ビジネスに必要なスキルを3つのカテゴリーに分類し、組織階層によって求められるスキルの比重が異なることを示しています。

テクニカルスキル(技術的能力)

特定の職務や業界に関連する専門的な知識や能力です。

具体例としてはプログラミング、会計知識、研究開発などが挙げられます。

主に一般職層、実務担当者に強く求められるスキルです。

ヒューマンスキル(対人関係能力)

他者との効果的な関わりに必要な能力です。

コミュニケーション能力、チームワーク、リーダーシップなどがこれに当たります。

すべての階層で必要とされますが、特に管理者層において重要度が高まります。

コンセプチュアルスキル(概念化能力)

抽象的思考や複雑な状況の分析に関する能力です。

問題解決力、創造的思考、戦略的思考などが含まれます。

主に経営者層に求められ、組織が大きくなるほど重要性が増します。

スキルマネジメントでは、これらのスキルを測定可能な形で定義し、レベル分けすることで、客観的な評価と育成計画の策定が可能になります。

スキルマネジメントとタレントマネジメントの関係性

スキルマネジメントとタレントマネジメント【7】は密接に関連していますが、それぞれ異なる役割を持っています。タレントマネジメントは、従業員の才能・資質・能力などを重要な経営資源として捉え、組織の人材全体を戦略的に管理する包括的な取り組みです。採用、育成、評価、昇進、後継者育成など、人材に関する総合的なプロセスを通じて、組織全体の人材価値を高め、経営目標の達成を目指します。

一方、スキルマネジメントは「スキル」に特化した管理手法であり、タレントマネジメントの重要な構成要素です。「誰がどんなスキルをどのレベルで持っているか」を可視化し、記録・分析することに焦点を当てています。スキルの見える化、評価、開発を通じて、組織と個人の能力向上を促進します。効果的なタレントマネジメントを実現するには、その基盤となるスキル管理が不可欠であり、スキルマネジメントはタレントマネジメントの成功を支える土台となります。

このように、タレントマネジメントとスキルマネジメントを効果的に連携させることで、「適材適所」の人材配置や、将来の事業ニーズに合わせた計画的な人材育成が可能になります。

スキルマネジメントの企業の実践事例

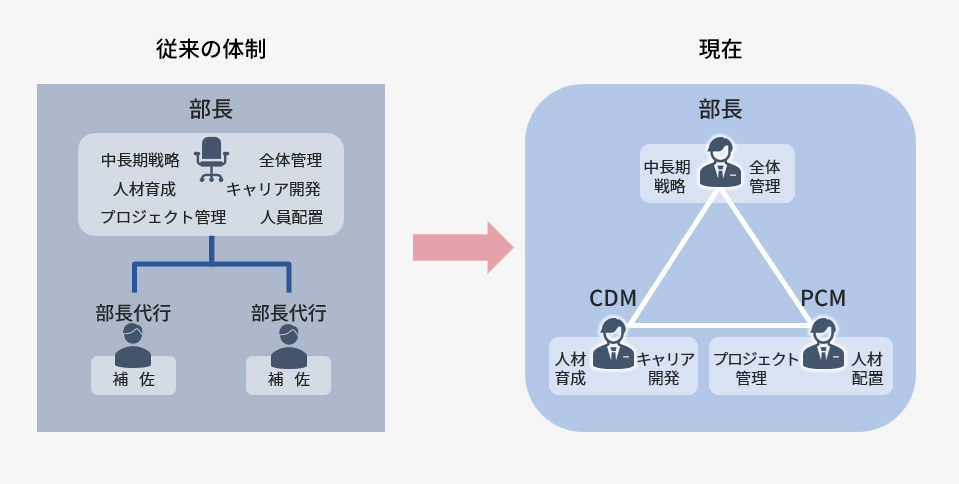

役割分担による人材の効果的な活用〜日揮ホールディングス

日揮グループでは、2022年4月より従来一人の部長が担っていた多様な職責をスキルベースで分解し、部長職を3つの役割に再定義して「管理職分業」の取り組みを推進しています。それまでは「部長」と「部長代行」を配置していましたが、部長代行職を廃止し、部長の役割を見直しました。具体的には、中長期的な戦略と全体管理を担う「部長」、人材育成やキャリア開発を担当する「キャリアデベロップメントマネージャー(CDM)」、そしてプロジェクト管理や人材配置を担う「プロジェクトコーディネーションマネージャー(PCM)」の3つです。

それぞれの役割に特定のスキルに長けた人材をアサインすることで、専門性の高い人材がより効率的に部長職の機能を運営できる体制を構築しています。この取り組みは、仕事を細分化し、スキルマッチングを通じて最適な役割分担でジョブを遂行できる状態を実現する、まさにスキルマネジメントの実践例と言えます。

参考リンク:スキルベース組織の未来~日本企業におけるスキルを基軸にした人材マネジメントの在り方を考える~|EY Japan

スキルマネジメントの導入ステップ

STEP1:目標と必要スキルの整理

企業の中長期的な戦略や事業計画を綿密に分析し、組織が現在および将来的に必要とするスキル領域を明確に定義します。これには、業界のトレンド分析や競合他社の動向も考慮に入れ、競争優位性を確保するために必要なスキルセットを特定することが含まれます。

STEP2:スキルマップの設計

特定された必要スキルを体系的にリスト化し、各スキルの習熟度を測定するための客観的な評価基準(例:4段階のレベル定義)を設定したスキルマップ【8】を作成します。各レベルには具体的な行動指標や成果物の例を含めることで、評価の一貫性と透明性を確保します。

参考リンク:スキルマップ〜初心者にもわかるリスキリング用語集|ロゴスウェア

STEP3:社員のスキル可視化

自己申告評価と上司による客観的評価を組み合わせた評価方式を採用し、各従業員の現在のスキルレベルを正確に把握します。これらの情報は一元的なデータベースに登録され、組織全体のスキルマップとして視覚化されます。

STEP4:活用・運用設計

収集したスキルデータを、最適な人材配置、ターゲットを絞った研修プログラムの開発、個別キャリア設計支援、公正な評価制度など、様々な人材マネジメントプロセスに統合するための具体的な活用方法を設計します。これにより、客観的な数値・事実に基づいた人材戦略の実現が可能になります。

STEP5:継続的改善

スキルマネジメントシステムの効果を継続的に高めるため、定期的なデータ更新とシステム運用の見直しを実施します。半年または年次ごとの評価サイクルを設け、スキル定義の妥当性、評価プロセスの効率性、およびデータの信頼性を検証し、必要に応じて改善を加えることで、常に最新かつ正確なスキル情報を維持します。

スキルマネジメント実践の課題と解決策

スキルマネジメントを効果的に実施するためには、組織全体のスキルを正確に可視化することが不可欠です。しかし、多くの企業ではこのプロセスにおいて以下のような課題に直面しています。

-

- データ収集の煩雑さ

従業員のスキル情報を定期的に更新する作業が煩雑で、人事部門の大きな負担となる。最初は熱心にデータを収集しても、時間の経過とともに更新頻度が下がり、結果として古い情報に基づいた人材配置や育成計画が立てられてしまう。 - スキル情報の分散

多くの企業では、人事システムや学習管理システムなど、複数のシステムに従業員のスキル関連情報が散在している。これらのシステム間でデータ連携がなされていないケースが多く、結果として「誰がどのスキルを持っているか」を統合的に把握することが困難になっている。

- データ収集の煩雑さ

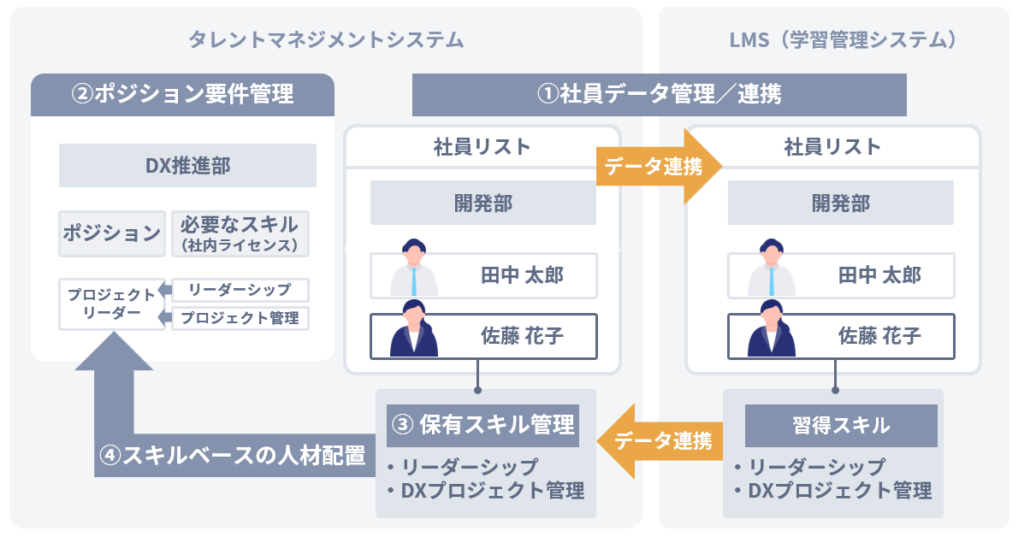

これらの課題は、人事部門や管理職に過度な作業負担を強いており、多くの企業では日々の業務に追われる中でスキル情報の更新や分析に十分なリソースを割くことができずにいます。特に定期的なデータ収集やスキル評価のプロセスは膨大な人的コストを必要とし、結果として形骸化してしまうケースも少なくありません。これらの人的負担を軽減し効率的なスキルマネジメントを実現するためには、テクノロジーを活用した統合的なアプローチが必要です。

たとえば、ロゴスウェア社のeラーニングプラットフォームLOGOSWARE Xeは、APIを通じて企業の人事システムやタレントマネジメントシステムとシームレスに連携します。この統合により、従業員スキルの正確な可視化と継続的な更新が実現するとともに、学習活動から人材活用までの一貫したデータフローが構築され、より戦略的なスキルマネジメントが可能になります。

このような統合により、企業は「学習活動」と「人材活用」を直接結びつけることができます。結果として、効果的なスキルギャップの分析や戦略的な人材配置、そして長期的な人材育成計画の策定が可能になり、組織全体の競争力強化につながります。

参考リンク:人材育成の結果を人材配置に活かす方法|ロゴスウェア株式会社

経営者・人事担当者のための「スキルマネジメント」Q&A

Q1:スキルマネジメントと人事評価制度はどう連携させるべきですか?

A: 理想的には段階的に連携させるのがベストです。まずはスキルの可視化と育成に焦点を当て、評価との直接的な連動は避けるのが賢明です。信頼性が確立された後(通常1〜2年後)、報酬制度と緩やかに連携させていくアプローチが多くの企業で成功しています。連携する場合も、「求められるスキルレベルに対する達成度」という形で、個人間の相対評価ではなく、役割に対する絶対評価として位置づけることが重要です。

Q2: 従業員がスキル評価に消極的な場合の対応は?

A: 「評価の目的」を丁寧に説明することが重要です。スキル評価は人事評価ではなく、成長支援や適材適所の配置のためであることを強調しましょう。「評価」という言葉を避け、「スキル可視化」や「スキルマッピング」などの表現に言い換えることも効果的です。また、自己評価と上司評価のギャップを話し合う「キャリア対話」の場を設けてプロセスの透明性を高めましょう。オープンな対話を通じて、可視化した結果をどのように活用するのか、それが個人のキャリア発展にどうつながるのかを具体的に示すことで、従業員の協力を得やすくなります。

Q3:業界や職種ごとに最適なスキルマネジメント手法は異なりますか?

A: はい、業界や職種によって最適なスキルマネジメント手法は異なります。たとえば、IT業界では技術の変化が速いため「スキルの賞味期限」を意識した頻繁な更新(四半期ごとなど)が必要ですが、製造業では基盤技術が比較的安定しているため、より長期的な視点でのスキル開発が適しています。また、クリエイティブ職では「定性的評価」と「ポートフォリオ評価」、営業職では「数値化可能なスキル指標」が効果的です。マネジメント層では「メタスキル」(学習能力や状況判断力など)の比重が高くなります。

まとめ

スキルマネジメントは、単なるスキル評価ツールではなく、経営戦略と連動した「人的資本の最大化」のための包括的アプローチです。成功の鍵は、経営層のコミットメント、明確なスキル定義、継続的な対話文化、適切なテクノロジー活用、そして段階的な導入プロセスにあります。短期的な成果を追い求めるのではなく、「学習する組織」の文化を醸成する長期的視点が重要です。スキルマネジメントを効果的に実践することで、個人の成長と組織の競争力向上を同時に実現できるでしょう。

関連用語

【1】人的資本

企業や組織の価値創造に貢献する従業員の知識、スキル、経験、能力、健康の総体。「人」を経済的価値を生み出す重要な資産とする概念。

【2】VUCA時代

Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取った言葉で、不確実で予測困難な時代を指す。

【3】スキルベース(Skill-Based)(リスキリング用語集17)

従業員一人ひとりが持つスキルや能力に基づいて人材管理や組織運営を行う手法。

【4】デジタルトランスフォーメーション(DX)

デジタル技術を活用して、ビジネスモデルや組織文化を根本的に変革し、顧客価値や競争力を高めるプロセス。単なるIT化ではなく、デジタル技術を核とした経営戦略の変革を意味する。

【5】リスキリング(Reskilling)

従業員に新しいスキル、能力を習得させることで、職場の変化や新たな業務にも対応できるようにする取り組み。

【6】アップスキリング(Upskilling)

現在の職務や役割でより高度な能力を身につけるため、既存のスキルを向上させたり、新しいスキルを習得したりすること。

【7】タレントマネジメント(Talent Management)(リスキリング用語集42)

従業員の能力や潜在性を最大限に引き出すための戦略的な人材管理・育成プロセスを包括的に扱うマネジメント手法。

【8】スキルマップ(Skills Map)(リスキリング用語集23)

現在の組織能力と将来必要となるスキルのギャップを特定するために、個々および組織全体のスキル状況を可視化したもの。