メンタリング めんたりんぐ

近年、急速な技術革新やビジネス環境の変化に伴い、企業にとって「リスキリング」の重要性が高まっています。リスキリングとは、従業員の既存のスキルを更新し、新しい能力を身につけさせることで、変化する職場のニーズに適応させるだけでなく、新しい業務や職業にも対応できるようにする取り組みです。

本用語集では「メンタリング」に関連する概念を初心者にもわかりやすく解説していきます。

目次

「メンタリング」をひとことでいうと?

メンタリング(mentoring)とは、経験豊富な人(メンター)が、経験の少ない人(メンティー)に対して、知識や経験を共有し、成長をサポートする人材育成の手法です。

メンタリングの基本概念

企業においては、上司や先輩社員がメンター(指導・支援を行う助言者)、若手社員がメンティー(指導・支援を受ける学習者)という関係性が一般的です。このような組織内の階層構造を活用したメンタリング関係は、知識や経験の効率的な伝達を可能にすると同時に、組織文化の継承にも貢献します。

メンタリングの本質は、単なる「教える」という一方通行の関係ではなく、メンターとメンティーの間で時間をかけて形成される深い信頼関係に基づいた双方向のコミュニケーションにあります。お互いを尊重し、率直な意見交換ができる関係性の中で、メンティーは自分の課題を隠すことなく共有でき、メンターは適切なタイミングで建設的なフィードバックを提供することができます。また、メンター自身も教えることで学ぶという相互学習の機会を得られることが、メンタリングの重要な特徴です。

メンタリングの歴史と発展

メンタリングという言葉の起源は、古代ギリシャの「メントール(Mentor)」という人物に由来します。現代的なメンタリングの概念は1970年代にアメリカのビジネス界で注目され始め、キャリア開発の手法として体系化されました。

日本では1990年代後半から2000年代にかけて、グローバル企業の影響や人材育成の多様化ニーズを背景に徐々に広まりました。特に、終身雇用制度の変化や、個人のキャリア自律の重要性が高まる中で、従来の「先輩・後輩」関係とは異なる、より体系的な人材育成手法として注目されるようになりました。

メンタリングが注目されている背景

働き方・人材の多様化

働き方が多様化し、異なる文化的背景や多様な職歴、スキルを持つ人材の採用も増加している中で、従来の画一的な研修や教育プログラムだけでは、個々の社員の潜在能力を最大限に引き出すことが難しくなっています。そのため、一人ひとりの特性、キャリア志向、学習スタイル、そして個別の状況に合わせてカスタマイズされた成長支援の仕組みが重要性を増しており、メンタリングは、個別化された人材育成アプローチとして注目されています。

若手人材の早期戦力化ニーズ

少子高齢化による人材不足という社会的課題を背景に、多くの企業では若手社員の能力を迅速に引き出し、より早い段階で組織に貢献できる人材として育成することが喫緊の課題となっています。従来の人材育成方法では時間がかかりすぎるという認識が広がる中、メンタリングは、より構造化された体系的なアプローチと効率的な知識・スキルの伝達を可能にする手法として注目を集めています。特に、経験豊富なメンターが自身の失敗体験や成功体験を共有することにより、若手社員が同じ失敗を繰り返すリスクを軽減し、学習曲線を加速させる効果があると期待されています。

リスキリングの必要性

テクノロジーの進化やビジネスモデルの変化に伴い、社会人になった後も継続的に新しいスキルを習得するリスキリング【1】の重要性が高まっています。メンタリングは、このような状況において単なる技術的なスキル獲得を超えた「学び方を学ぶ」能力を育成し、変化に適応し続けるためのマインドセットを形成する重要な支援ツールとして機能します。経験豊富なメンターの導きにより、メンティーは自律的な学習者として、生涯を通じて自己成長と適応力を維持するための強固な土台を築くことができます。

メンタリングと関連概念の違い

人材育成や組織開発の場面では様々な支援手法が活用されています。いずれも人や組織の成長や問題解決を支援する手法ですが、そのアプローチや目的に明確な違いがあります。

メンタリング

経験豊富な先輩(メンター)が後輩(メンティー)の人間性の成長を長期的に支援するもので、自らの経験を共有しながら相手のキャリア開発を促進します。メンターとメンティーの間には親密な信頼関係が構築され、専門的なスキルだけでなく、価値観や仕事に対する姿勢なども含めた包括的な成長を目指します。

コーチング

特定のスキルや能力の向上に焦点を当てた比較的短期的なアプローチです。コーチは必ずしもその分野の専門家である必要はなく、質問技術を通じてクライアント自身の気づきや答えを引き出すことを重視します。コーチとクライアントの関係は専門的で、コーチは答えを与えるのではなく、クライアントが自ら解決策を見つけるプロセスをサポートします。

コンサルティング

特定の問題解決や業務改善に焦点を当てたアプローチです。コンサルタントは専門知識に基づいた具体的な解決策やアドバイスを提供し、クライアントの抱える課題を分析して最適なソリューションを提案します。コンサルティングはプロジェクトベースで実施されることが多く、契約期間内に特定の課題を解決することを目的としています。

企業成長を加速させるメンタリング

企業向けメンタリングプラットフォームを提供するMentorcliQが2024年に発表したメンタリングインパクトレポートによると、メンタリングプログラムは米国のトップ企業において今や不可欠な戦略的ツールとなっています。

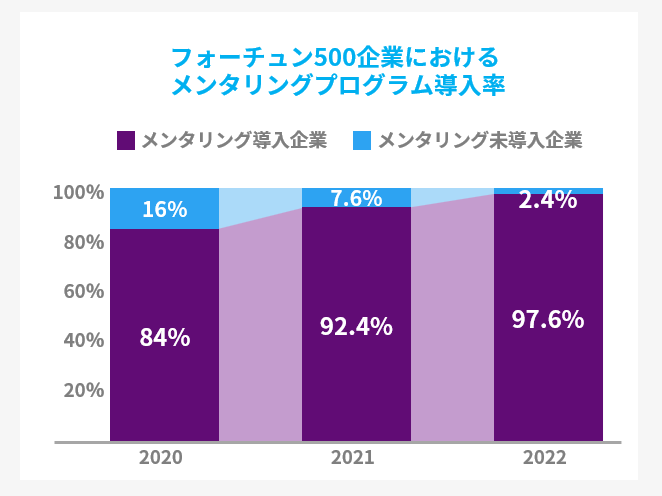

この調査によると、米国フォーチュン500企業※ の約98%が目に見える形でメンタリングプログラムを提供しています。これは、2004年の先行研究で報告された70%から大幅に上昇し、2022年のレポートでは84%、2024年の最新レポートではさらに98%まで増加しています。

※Fortune 500:米経済誌「フォーチュン」が毎年発表する売上高上位500社のランキング

引用元:2024 Mentoring Impact:Influence on the Fortune 500 | mentorcliq.com

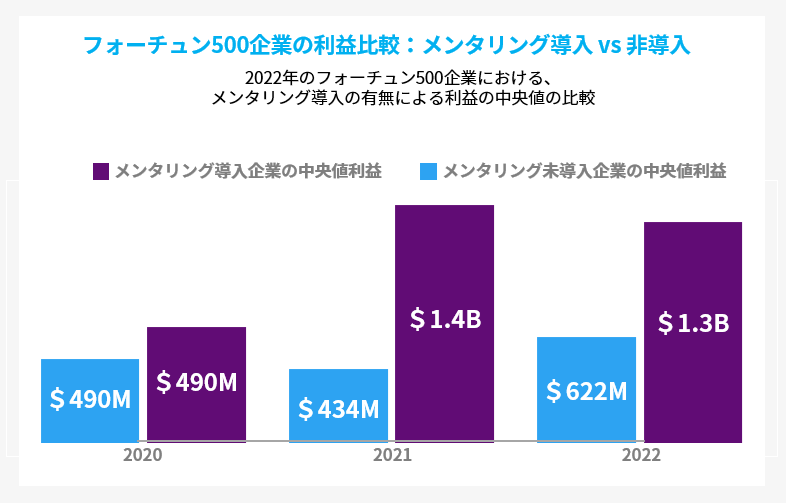

さらに注目すべき点は、メンタリングプログラムを導入している米国フォーチュン500企業の中央値利益が、導入していない企業の2倍に達しているという点です。これは、メンタリングがビジネス成果に直接的かつ測定可能な影響を与えることを示しており、組織にとって明確なROI(投資収益率)【2】をもたらすことを証明しています。

引用元:2024 Mentoring Impact:Influence on the Fortune 500 | mentorcliq.com

メンタリングに必要なスキル

メンタリングは単なる「教える」という一方通行の関係ではなく、双方向のコミュニケーションを促進し、メンティーの持続的な成長を支援するために重要です。

傾聴力

相手の話の背景や感情を理解し共感する能力。質問や要約を使いながら、言葉だけでなく非言語的なサインも含めて理解し、「あなたの話を大切にしている」という姿勢を示します。

質問力

自ら答えを導き出せるよう、適切に問いかける技術。クローズドクエスチョン【3】とオープンクエスチョン【4】を場面に応じて使い分け、相手の思考を整理し、新たな視点や気づきを促します。

フィードバック力

相手の行動や思考を具体的に伝え、前向きに改善を促す姿勢。事実に基づき、批判ではなく成長を目的としたコメントを行い、相手が実際に行動を変えられる提案を含めます。

自己開示力

自身の経験・失敗も共有し、信頼関係を築く姿勢。自分の弱みも含めた経験を共有することで、相手との心理的距離を縮め、前向きなメッセージを伝えます。

目標設定支援力

相手の目的に合わせて現実的なステップを共に考える能力。相手の価値観や強みを反映した目標設定と進捗確認をサポートします。

企業におけるメンタリングの具体的な活用方法

企業や組織におけるメンタリングの活用方法は多岐にわたります。ここでは代表的な活用シーンを紹介します。

新入社員の育成

新入社員に対して、1〜2年先輩社員がメンターとなり、業務知識だけでなく、組織文化の理解や人間関係の構築をサポートします。

リーダー育成

中堅社員から管理職候補者に対して、経験豊富な上級管理職がメンターとなり、リーダーシップスキルの向上や経営的視点の養成を支援します。プレイヤーからマネジャーへのマインドセット転換を促す効果があります。

技術・知識の伝承

ベテラン社員から若手社員への技術や知識の伝承手段として活用されます。特に、マニュアル化しにくい暗黙知や経験則の共有に効果的です。

ダイバーシティ推進

女性社員や外国籍社員など、マイノリティグループに対してのキャリア支援として活用されます。同じバックグラウンドを持つ先輩社員がメンターとなることで、ロールモデルの提示や特有の課題解決をサポートします。

メンタリング実践企業の事例

女性活躍推進のための循環型メンタリング〜キリン株式会社

キリン株式会社は女性活躍推進のため、公募メンバーによる委員会を設立し、現場発の人材育成プログラムを展開しています。この取り組みの核となるのはメンター制度で、特に「メンタリング・チェイン」と呼ばれる独自のシステムを採用しています。これは役員からメンタリングを受けた女性経営職が次世代のメンターとなる循環型の仕組みです。

この取り組みにより、女性活躍の理解者・支援者が組織内で自然に増加し、メンター間の協力体制も構築されました。結果として女性社員の離職率低下や、これまで女性が就いていなかったポジションへの登用が進むなど、具体的な成果が表れています。

参考リンク:メンター制度導入・ロールモデル普及マニュアル(p3)|厚生労働省

世代を超えた学び〜リバースメンタリングの可能性

近年、従来のメンタリングの役割が逆転する「リバースメンタリング」も重要な手法として注目を集めています。リバースメンタリングとは、従来のメンタリングとは逆に、若手社員が年上の上司や経営層に対してメンターの役割を果たす手法です。デジタル技術やSNS、最新トレンドなど、若い世代が得意とする分野の知識を組織の上層部に伝えることで、世代間ギャップを埋め、組織全体の適応力を高めることを目的としています。

リバースメンタリングの効果としては、経営層のデジタルリテラシー向上、組織の世代間コミュニケーション活性化、イノベーション創出の促進など、従来の組織構造では実現困難だった多くの可能性を生み出しています。

参考リンク:リバースメンタリング:初心者にもわかるリスキリング用語集|ロゴスウェア

経営者・人事担当者のための「メンタリング」Q&A

Q1: マッチングで注意すべき点は何ですか?

A: マッチングでは、目標の親和性、専門性と経験の関連性、コミュニケーションスタイルの相性、価値観の共通性などを考慮することが重要です。また、直属の上司・部下関係は避け、利害関係のない立場でのメンタリングが望ましいです。マッチング後も、相性が合わない場合には柔軟に組み合わせを変更できる仕組みを用意しておくことで、不適切なマッチングによるストレスや効果減少を防げます。

Q2:メンタリングのテーマは業務だけに絞るべきですか?

A: メンタリングのテーマは必ずしも業務だけに限定する必要はありません。業務スキルだけでなく、キャリア開発、職場での人間関係、ワークライフバランス、自己啓発など幅広いテーマを扱うことで、メンティーの総合的な成長をサポートできます。ただし、あまりにプライベートな内容や、心理カウンセリングに近い領域は専門家に委ねるべきです。企業内メンタリングでは、最終的に組織と個人の成長につながるテーマ設定が望ましいでしょう。メンタリングの初期段階で、双方が対話の範囲や境界を明確にしておくことが重要です。

Q3:社外メンターを活用する方法はありますか?

A: 近年は社外の専門家やOB・OGをメンターに活用する企業も増えています。社外メンターの活用は、組織内にない専門知識や新しい視点をもたらす有効な方法です。社外メンターを活用する際は、秘密保持契約の締結、目的と期待値の明確化、適切な報酬設定、社内メンタリングとの役割分担などに留意することが重要です。また、完全に社外に依存するのではなく、社内メンターと組み合わせたハイブリッド型のアプローチも効果的です。

まとめ

メンタリングは、単なるスキル伝達の手段を超えた、人材育成の包括的アプローチです。VUCA時代【5】と呼ばれる予測困難な環境において、従来の画一的な教育研修だけでは対応しきれない複雑な課題に対して、メンタリングは個別最適化された学びの機会を提供します。

日本企業においても、終身雇用や年功序列の変化、多様な働き方の浸透に伴い、従来の先輩・後輩関係を超えた、より戦略的・体系的なメンタリングの導入が進んでいます。「教える」から「共に学ぶ」へのパラダイムシフトを体現するメンタリングは、これからの人材育成の中核を担う手法として、さらなる進化と普及が期待されています。

関連用語

【1】リスキリング (Reskilling)

従業員に新しいスキル、能力を習得させることで、職場の変化や新たな業務にも対応できるようにする取り組み。

【2】ROI(Return On Investment)

投資収益率のこと。投資に対する利益の割合を示す指標で、人材育成や研修プログラムの効果測定にも活用される。

【3】クローズドクエスチョン

「はい」「いいえ」で答えられる質問形式。選択肢が限定され、具体的な回答を得るのに適している。

【4】オープンクエスチョン

「はい」「いいえ」では答えられない、自由な回答を促す質問形式。回答者の考えや感情を引き出し、より深い情報を得るのに適している。

【5】VUCA時代

Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取った言葉で、不確実で予測困難な時代を指す。